– форма активности, направленная на причинение себе вреда. Проявляется самообвинением, самоунижением, нанесением физических повреждений, ограничением жизненно важных потребностей (еды, воды), попытками суицида, увлеченностью экстремальными видами спорта и способами времяпрепровождения. Дети бьются головой об стену, кусают, царапают себя, подростки отказываются от общения и еды, подвергают жизнь риску. Диагностика проводится методом беседы, психологического тестирования. Лечение основывается на когнитивно-поведенческой и семейной психотерапии, групповых тренингах.

Общие сведения

Термин «аутоагрессия » происходит из латинского языка, означает «нападение на самого себя». Синонимы – автоагрессия, аутодеструкция, саморазрушение. С биологической точки зрения такая активность рассматривается как патологический механизм сохранения психофизиологического гомеостаза на определенном этапе дезадаптации. Саморазрушающее поведение – биологически обусловленная защитно-приспособительная реакция, определяющаяся индивидуальными адаптационными возможностями. Достоверные эпидемиологические показатели распространенности аутоагрессии среди детей отсутствуют. Феномен чаще выявляется у мальчиков с невротическими и поведенческими расстройствами.

Причины аутоагрессии у ребенка

Аутоагрессивное поведение возникает в ситуации дезадаптации к социальным условиям. У ребенка оно формируется при нарушениях семейных взаимоотношений. Для подростков значимой становится сфера внешних социальных контактов, поэтому источником аутодеструктивных тенденций являются конфликты со сверстниками, учителями. К основным причинам аутоагрессии относят:

- Психологические особенности. Аутодеструктивному поведению подвержены дети, чувствительные к эмоциональному состоянию окружающих, имеющие низкую самооценку, замкнутые, необщительные, склонные к подавленному настроению. Они отличаются готовностью разделить проблемы и боль близкого человека недостаточно бережным отношением к собственному телу.

- Наказания. Ребенок не может ответить на агрессию взрослого. Ближайшим наиболее доступным объектом, на который можно выплеснуть накопившуюся обиду, негодование, злость становится собственное тело.

- Конфликты родителей. Ссоры, крики, ругань, применение насилия в отношениях матери и отца отражаются на психическом состоянии пациента. Появляется чувство страха, беспомощности, желание заступиться за обижаемого родителя. Невозможность выразить эмоции, повлиять на конфликт приводит к аутоагрессии.

- Недостаток внимания. Самоповреждение – способ манипуляции родителями. Обеспокоенные поведением ребенка, они демонстрируют больше заботы и любви.

- Высокие требования. Ожидания, запросы взрослых формируют у больного заниженную самооценку, страх потерпеть неудачу, чувство вины. Аутоагрессия становится способом самонаказания за ошибки, плохие оценки в школе.

- Аутоагрессия родителей. Дети копируют поведение взрослых. Вслед за мамой ребенок отказывается от приема пищи, закрывается в собственной комнате, лишая себя общения и веселого времяпрепровождения, подражая папе, называет себя неудачником, глупцом.

Патогенез

Аутоагрессия у ребенка возникает на базе внутриличностного конфликта в ситуациях социальной дезадаптации. Является результатом перенаправления разрушительной активности с внешнего объекта на собственную личность или тело. В роли объекта часто выступает родитель или другой взрослый, от которого зависит благополучие ребенка. Сталкиваются две разнонаправленные тенденции – навредить другому человеку, выплеснув все негативные эмоции (гнев, ярость, обиду), или сохранить доброжелательные отношения, продолжая получать ресурсы (любовь, заботу). Обычно выбор осуществляется бессознательно, в силу своих психологических особенностей ребенок предпочитает перенести деструктивные тенденции на себя. Такая психическая защита избавляет от переживаний о нарушенных взаимоотношениях, недостатке ресурсов, потере социальной позиции. Аутоагрессия является патологическим способом поддержания психологического и физиологического баланса в условиях дезадаптации.

Классификация

Наиболее простым и распространенным вариантом является разделение детской аутоагрессии на физическую и вербальную. Первая характерна для мальчиков, сопровождается причинением вреда телу. Вторая является психологическим наказанием, реализуется через самообвинение, самоунижение. По содержательному критерию выделяют следующие формы аутоагрессии:

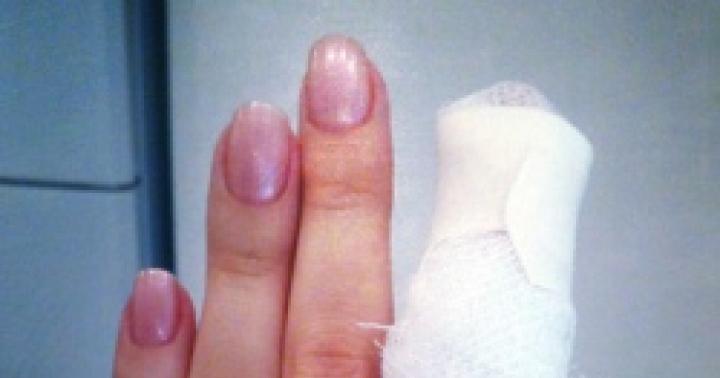

- Самоповреждение. Может наблюдаться на всех этапах психического развития. Выражается в нанесении себе ушибов, порезов, уколов (проколов), укусов, татуировок.

- Нарушения пищевого поведения . Часто развиваются у подростков. Проявляются отказом от еды, импульсивным обжорством, употреблением блюд, провоцирующих сыпь, боли и тяжесть в животе, ожирение .

- Химическая зависимость. Формируется у младших школьников, подростков. К данной форме аутоагрессии относится табакокурение , наркомания , токсикомания , алкоголизм .

- Фанатичное поведение. Ребенок ведет себя согласно правилам группы в ущерб собственным желаниям и потребностям. Пример: участие в религиозных культах, движениях спортивных болельщиков.

- Аутистическое поведение. Аутодеструкция выражается через ограничение в общении, веселом интересном времяпрепровождении. Ребенок замыкается, отстраняется от окружающих.

- Виктимное поведение. Поступки пациента направлены на повышение риска совершения над ним преступления. Реализуется посредством прогулок в ночное время, провокации действий другого человека, способных причинить вред.

- Суицидальное поведение . Крайняя форма аутоагрессии, целью которой является лишение себя жизни. Бывает открытой и маскированной (увлечение экстремальным спортом).

Симптомы агрессии у ребенка

Дети раннего и дошкольного возраста импульсивно наносят себе повреждения: бьют руками по голове, царапают, щипают, кусают, вырывают волосы, ударяются о стену. Реакция развивается на фоне эмоционального возбуждения непосредственно после наказания или запрета со стороны взрослого. Отличается непроизвольностью – малыш не в состоянии отсрочить, обдумать, выбрать способ реализации агрессии, переключиться на другие эмоции. В старшем дошкольном возрасте аутодеструктивные действия начинают отделяться от провоцирующей ситуации. Ребенок обвиняет себя в развитии различных конфликтных ситуаций, например, в возникновении ссоры между родителями. Самонаказание происходит в мыслях, физические действия скрываются от посторонних.

Младшие школьники используют физические повреждения как метод манипуляции взрослыми. Например, причиняют себе вред, чтобы вызвать жалость матери, не идти в школу. В подростковом периоде определенные виды аутоагрессии становятся условиями получения признания сверстниками, родителями. Девушки ограничивают объемы пищи, полагая, что от стройности зависит привлекательность. Юноши начинают курить, употреблять алкоголь, чтобы доказать самостоятельность и взрослость. Суицидальные попытки являются способом наказания себя и одновременного решения всех проблем либо нацелены на максимальное привлечение внимания. Часто подростки наносят порезы в области запястий, лазают по высоким конструкциям недостроенных зданий, ходят по краю обрыва, ездят на велосипедах и мотоциклах на высокой скорости, не используя защиту.

Осложнения

Аутоагрессия, закрепляясь как механизм реагирования на сложные социальные ситуации, препятствует формированию продуктивных способов разрешения конфликтов, сужает вариативность взаимодействий с людьми. Ребенок, а впоследствии взрослый не обладает навыками ведения беседы, не умеет высказывать и отстаивать собственное мнение, избегает негативной реакции окружающих, ограничивая поведение. Формируются тревожно-мнительные, аутичные черты характера, возникают проблемы адаптации в новом коллективе. В крайних вариантах осложнением становится неспособность социализироваться: молодые люди прерывают обучение, не могут выстраивать отношения с противоположным полом, создавать семьи.

Диагностика

Аутоагрессия у ребенка отчетливо проявляется с 2-3-летнего возраста, реакции возникают непосредственно в конфликтной ситуации, их выявление не составляет труда. Чем старше становится ребенок, тем более отвлеченным, разнообразным и отсроченным во времени является деструктивное поведение. Подросток часто не осознает, отрицает наличие аутоагрессии, дезадаптации. Диагностикой занимаются врач-психиатр и психолог . Методы обследования подбираются индивидуально в зависимости от возраста пациента. Применяются:

- Клиническая беседа. При обследовании детей до 6-7 лет опрос родителей является наиболее информативным методом диагностики. С 7-9 лет врач дополнительно беседует с ребенком. Вопросы ориентированы на выявление симптомов аутоагрессии, особенностей отношений в семье и школе, хобби, увлечений.

- Опросники. Используются тесты двух видов: направленные на определение аутоагрессии и комплексные методики исследования личности. Первые отличаются экономичностью, но недостаточно информативны. Вторые трудоемки, но позволяют оценить выраженность агрессивных тенденций, их значимость в общей структуре характера. Применяется методика диагностики агрессии Ч. Спилбергера, опросник Басса-Дарки, опросник «Ауто- и гетероагрессия» Е. П. Ильина, Патохарактерологический диагностический опросник А. Е. Личко с оценкой шкалы аутоагрессии.

- Проективные методики. При интерпретации изображенных ситуаций, создании рисунков дети с аутоагрессией акцентируют внимание на одиночестве, печали, беспомощности персонажей. Часто изображаются (интерпретируются) сцены смертельной опасности, самоубийства, деструктивного взаимодействия. Распространено использование теста «Нарисуй историю» Р. Сильвер, Рисуночного апперцептивного теста, Фрустрационного теста С. Розенцвейга и его детского варианта, разработанного Н. В. Тарабриной.

Лечение аутоагрессии у ребенка

Терапия аутоагрессии оказывается достаточно эффективной при комплексном подходе, подборе методов, соответствующих клинической картине и возрасту пациента. При лечении детей раннего возраста упор делается на коррекцию внутрисемейных отношений. По мере взросления ребенка вводятся различные методы психотерапии – от простых поведенческих техник до глубокой проработки неосознаваемых внутриличностных конфликтов. Общая схема лечения включает:

- Семейную психотерапию . Применяются встречи в форме бесед и практических занятий. Родителям рекомендуется исключить ситуации, провоцирующие аутоагрессию у ребенка, проявлять внимание и заботу, демонстрировать бесконфликтные способы решения проблем. На практике осваиваются безопасные способы выражения агрессии – подвижные игры, экспрессивное рисование, пение.

- Когнитивно-поведенческую психотерапию . Сеансы проводятся индивидуально. Выявляются и корректируются негативные установки относительно личности – низкая самооценка, гиперответственность, неуверенность, ожидание гнева, разочарования окружающих. Обсуждается нецелесообразность и вред аутоагрессивных действий, разрабатываются и апробируются техники их купирования, замены, снятия эмоционального напряжения, лежащего в основе деструктивного поведения.

- Групповые тренинги . Данная форма психотерапии наиболее эффективна в школьном возрасте. На занятиях дети отрабатывают навыки коммуникации, учатся находить компромисс в конфликтах, уважать мнение оппонента. Реакции других участников являются обратной связью для ребенка, он начинает осознавать собственную значимость, положительные и отрицательные черты.

- . Использование лекарств необходимо в случаях выраженной аутоагрессии, приносящей существенный вред здоровью. Препараты позволяют купировать симптомы на ранней стадии лечения, когда эффект психотерапии еще отсутствует. Назначаются транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики.

Прогноз и профилактика

Прогноз аутоагрессии определяется возрастом ребенка и своевременностью терапии. Благоприятный исход наиболее вероятен у детей с простыми и непосредственными формами аутодеструктивных реакций в раннем детстве, дошкольном периоде. Профилактика основана на создании и поддержании добрых, доверительных отношений среди членов семьи. Необходимо чтобы межличностное взаимодействие воспринималось ребенком как интересное и безопасное. Для этого нужно отказаться от суровых наказаний, обучать конструктивным способам решения конфликтов (договоренности, уступки, обмен). Нельзя подавлять агрессию ребенка, нужно находить способы ее безопасного выражения.

Аутоагрессия – болезнь большей части современного общества. Мало кто задумывается об этом, но причиной того, что ваш близкий друг постоянно занимается самоедством или иногда причиняет себе физические повреждения, царапает, издевается над собственным телом, является самонаказание. Хуже всего, что к этому склонны и дети, и взрослые.

Аутоагрессия − что это?

Аутоагрессия в психологии называется еще аутодеструкция или же «поворотом против себя». Судя по этим названием, можно понять, что это некий вид активности, поступки, направленные на нанесение вреда самому себе. В книгах по научной психологии можно увидеть следующее определение этого явления: аутоагрессия являет собой саморазрушающее поведение, вызванное перенаправлением агрессии, злости на самого себя. Любой здравомыслящий человек понимает, что ненормально вредить себе, препятствовать собственному благополучию. В случае с аутоагрессорами все обстоит иначе.

Аутоагрессия – причины

Различают следующие причины аутоагрессии:

- Внешние . Сюда входит, как физическое, так и психологическое насилие того, кто в будущем будет склонен к нанесению физического вреда самому себе. К тому же внешние причины аутоагрессии – это нарушение процесса взаимодействия с обществом (социализации). У деток ее фундамент закладывают частые ссоры родителей, унижения и буллинг в школе.

- Внутренние . Аутоагрессии подвержены высокоэмоциональные люди, обладатели неустойчивой психики, необщительные личности, которые нередко возлагают большие надежды на общество. Эти люди склонны к эмпатии (сопереживанию), подвержены депрессивным состояниям. Психологи утверждают, что существует прямая связь между аутоагрессией и заниженной самооценкой.

- Биологические . Аутоагрессию могут вызывать зрительные, слуховые галлюцинации, .

Аутоагрессия – симптомы

Она определяется по ряду таких признаков, как:

- злоупотребление наркотиками, алкоголем, табаком (сюда же относится любая друга химическая зависимость);

- мелкое деструктивное поведение (срывание корочек с ран, покусывание губ до крови и прочее);

- для приступа аутоагрессии характерны суицидальные попытки, раздражительность, стремление побыть наедине с самим собой;

- осознанное или бессознательное стремление попасть в ситуации, опасные для жизни (занятия экстремальными видами спорта);

- намеренное совершение поступков, которые будут осуждены обществом;

- отказ от пищи или же переедание (пищевая аутоагрессия);

- обвинение самого себя во всех грехах человечества;

- постоянное унижение собственной личности.

Виды аутоагрессии

На сегодняшний день существует четыре типа саморазрушающего поведения, которые могут быть открытыми (поведение суицидального характера) и закрытыми (стремление освоить опасную профессию, склонность к пьянству). По способам выражения различают следующие виды «поворота против себя»:

- Духовная аутоагрессия . Здесь человек, сам того не осознавая, становится заложником своих моральных принципов, качеств, в результате которых у него может развиться наркотическая зависимость. Нередко эти личности находятся в состоянии алкогольного опьянения. Случается и такое, что этому виду аутоагресии подвержен участник религиозной сетки, в которой запрещено проявлять отрицательные эмоции.

- Физическая . Здесь все понятно. Человек, если не может ответить своему обидчику, наедине с самим собой наносит себе увечья, насилует собственное тело. Если он часто подвергается физической аутоагресии, нередко стремится скрыть следы избиений под одеждой с длинными рукавами, макси-юбками.

- Ментальная агрессия на самого себя . Все, что вы можете услышать от этой личности, так это то, что у нее ничего не получается, она ни на что не способна. Случилось что-то плохое? Аутоагрессор заявит, что это его вина и никого другого. Он постоянно твердит о собственной неполноценности, ущербности. Занимается самооскорблением.

- Социальная . Это некие плохиши, те, кто стремятся быть белой вороной, изгоем в обществе. Им присуще аморальное, а порой и провоцирующее, поведение. Это звучит странно, но такой человек вне себя от радости, когда люди недовольны его поведением.

Аутоагрессия – лечение

Если говорить более детально о том, как бороться с аутоагрессией, то важно помнить, что ее нужно уметь правильно диагностировать. Этот вариант уместен в случае с тяжелыми вариантами саморазрушающего поведения ( , булимии, алкоголизме и прочем). Специалист (психиатр, психолог, психотерапевт) терапевтирует больного, предлагает ему заполнить опросники, пройти проективные тесты.

Что касается самого лечения, здесь уместен индивидуальный подход. Важно понять, что стало причиной возникновения аутоагрессии. Главное, чтобы человек осознал свою проблему, понял, что она ухудшает качество его жизни. Идеальный вариант лечения аутодеструкции – обращение за помощью к психотерапевту, практикующего когнитивно-поведенческую терапию. Помимо работы с ментальными причинами, специалист может прописать медикаментозное лечение (антидепрессанты, нейролептики).

Если этот способ лечения тяжело осуществим, аутоагрессору нужно научиться правильно выражаться свои эмоции. Так, уместно написать гневное письмо, после чего его следует разорвать. Если злость изнутри разрывает вас на части, можно смело поколотить подушку, покричать. Научитесь заполнять внутреннюю пустоту положительными эмоциями, впечатлениями. Ощутите собственную полноценность. Учитесь расслаблению (контакт с природой, прослушивание успокаивающей музыки).

Аутоагрессия у ребенка

Детская аутоагрессия поддается лечению посредством проявления заботы, ласки и любви со стороны родителей, самых близких людей малыша. Если вы заметили, что ребенок начинает, например, биться головой о стену, царапать себя, не показывайте ему свой испуг. Здесь уместно поговорить о том, кто его обидел, нарисовать обидчиков, изобразив их в нелепой форме. Этот вариант не помогает? Как только ребенок начинает себе вредить, одарите его нежностью и заботой. Чтобы избавить чадо от саморазрушительного поведения, чаще хвалите его, а самое главное – не занимайтесь .

Аутоагрессия у подростков

Осознанная или неосознанная аутоагрессия проявляется у тинейджеров с низкой стрессоустойчивостью и у тех, кто эмоционально нестабилен. Здесь уместно поговорить с подростком, дать понять, что вы хотите ему помочь. Выслушайте его. Главное обратить внимание тинейджера на его достоинства, сильные стороны характера (предложить вместе составить список положительных качеств). Важно дать понять, что он всегда может рассчитывать на помощь взрослых.

Аутоагрессия у взрослых

Аутоагрессия, лечение у взрослых которой протекает не так легко, как у дошкольников или подростков, может исчезнуть. На первом месте стоит общение с психотерапевтом, если это нелегко осуществить, тогда во время приступов агрессии рекомендуется вести дневник, окружить себя людьми, которые помогут под другим углом взглянуть на собственную жизнь. Уместно пересмотреть отношение к своей проблеме, взять ответственность за собственную жизнь и поверить в то, что, какой бы неразрешимой не казалось ситуация, ее можно исправить.

Профилактика аутоагрессии

Если лечение аутоагрессии – это не ваш случай, но вам иногда присуще саморазрушающее поведение, тогда уместно заняться его профилактикой. Нужно научиться корректно выражать свою злость, уметь отстаивать свое мнение. Если переполняют , перенаправьте их на занятие творчеством, спортом (побейте боксерскую грушу после тяжелого рабочего дня, порелаксируйте на йоге).

Аутоагрессия – книги

Аутоагрессия, литература о которой поможет каждому детальнее узнать, что это такое и как его лечить, являет собой саморазрушающее поведение, о котором можно говорить очень много:

- «Роль и место феномена аутоагрессии в семьях больных алкогольной зависимостью » автора Меринова А. Вы узнаете о том, что такое «алкогольный» брак и как разводы влияют на аутоагрессивную личность.

- «Подросток. От саморазрушения к саморазвитию » Илатова А. Автор рассказывает о том, как аутодеструкция способна разрушить жизнь тинейджеру.

- «Защитные механизмы » Мак-Вильямс Н. Здесь вы проясните для себя, почему аутодеструкция рассматривается как защитный механизм психики.

- «Аутоагрессия, суицид и алкоголизм » Шустова Д. Книга будет полезна социальным и медицинским работникам, психологам, которые нередко в своей практике сталкиваются с этими тремя проблемами.

Из многочисленных видов агрессии в детском возрасте чаще всего встречаются следующие:

физическая — использование физической силы против кого-либо или чего-либо;

вербальная (словесная) — проявление грубости в речи, отрицательное речевое воздействие, обидное общение, выражение негативных эмоций и намерений в неприемлемой, оскорбительной для собеседника форме;

аутоагрессия — агрессия, направленная на себя, проявляющаяся в самообвинении, самоуничижении, нанесении себе телесных повреждений вплоть до самоубийства.

Что такое аутоагрессия у детей

Аутоагрессией называется поведение, когда ребенок направляет агрессию на самого себя. Аутоагрессия проявляется как в словах (дети могут ругать себя, даже обзывать), так и в поступках (дети бьют себя по голове, кусают себя и пр.).

Мальчику было 4 года, когда родители развелись: отец ушел из семьи, а мать занялась своими проблемами. Ребенок остался на попечении бабушки. Эмоционально он был очень скован и закрыт. Бабушка постоянно была им недовольна. И с какого-то момента, желая выплеснуть накопившееся напряжение, ребенок стал биться головой об стенку.

Многие родители испытывают шок, впервые увидев, как ребенок бьет себя по голове. И задаются вопросами: что делать, как реагировать и нормально ли это. Попытаемся разобраться. Во-первых, такое поведение — это всегда реакция на стрессовую ситуацию, в которой невольно оказался ребенок. Во-вторых, так поступают дети, которые не могут в силу различных причин нанести ответный «удар» обидчику (обидчик недосягаем или это самый близкий, любимый человек), т. е. аутоагрессия — это смещенная агрессия. Причем, как выяснили ученые, с физическим наказанием ребенка она может быть не связана.

Иногда аутоагрессия возникает у ребенка в ответ на собственные неудачные действия, обычно такие, которые могут вызвать неудовлетворение взрослых. «Я грязнуля! Неряха! Ничего-то я не могу!» — сквозь слезы говорит семилетняя девочка, пролив суп за обедом. Девочка знает, что мама, сидящая рядом, всегда ругает ее за неопрятность, за любое пятнышко на одежде, и поэтому как бы предупреждая мамин гнев, она начинает обвинять себя. Аутоагрессия легче всего формируется у детей, которые эмоционально изолированы, т. е. не имеют полноценного эмоционального контакта с родителями, теплоты и любви со стороны матери. Чем строже мать, чем чаще она наказывает ребенка словесно, критикуя его, демонстрируя негативное отношение, тем быстрее может проявиться аутоагрессия. У высокочувствительных детей это происходит чаще, так как именно они реагируют на родительское раздраженное лицо, гневные интонации в голосе состоянием тревоги и напряжения.

В работах известного российского психолога А. Реана описаны основные свойства личности ребенка, склонного к аутоагрессии:

Отрицательные эмоции преобладают над положительными (такой ребенок легко расстраивается, часто плачет по незначительным поводам, редко находится в хорошем настроении);

Имеет низкую самооценку, занижает свои возможности и способности;

Застенчив, имеет проблемы в общении;

Относится с уважением к другим и принимает их ценности.

Дети от рождения до 3 лет , как правило, проявляют аутоагрессию непроизвольно в тех ситуациях, когда родители что-либо им запрещают (например, бить и обижать другого). Малыш не знает, как можно по-другому отреагировать на свои отрицательные переживания, поэтому в случае запрета: «Не отбирай лопатку у Миши!», малыш замахивается на мать, а когда та выражает неудовольствие, начинает колотить себя. Дети до 3 лет не умеют контролировать и адекватно выражать свои эмоции.

Что делать?

Обнять малыша, поговорить с ним спокойным, доброжелательным голосом, переключая внимание на другой объект. Не ждать, что он успокоится сам.

Найти компромиссное решение в конфликтной ситуации со сверстником. «Смотри у Миши лопата, а у тебя красивая машина! Вы вместе будете строители. Твоя машина — главная, она везет строительный материал. Вы сейчас построите большой дом». Дети обычно с удовольствием включаются в игру.

Больше гулять с ребенком, пусть он активно двигается, узнает новое, пробует и экспериментирует. Нужно переводить отрицательную энергию в позитивное русло.

Не заострять внимание на аутоагрессивных действиях, не обсуждать их с ребенком.

Дошкольники проявляют аутоагрессию по другим причинам и уже осмысленно. Например, дети активно исследуют свое тело, пытаясь понять, что и как действует, что будет, если... Поэтому они могут в исследовательских целях засовывать в нос мелкие шарики, потом «выстреливать» ими, как из пистолета. Если шарик застрянет в носоглотке, это будет не только больно, но и крайне опасно. Мой брат в этом познавательном возрасте запихнул в нос витаминку, пока «скорая помощь» ехала, витаминка, к счастью, растаяла. Также дети-дошкольники уже хорошо распознают как свои, так и чужие эмоции, пытаясь установить причинно-следственные связи. Нередко поведение озабоченных, расстроенных или рассерженных родителей они могут воспринимать на свой счет. Например, ребенок думает: «Мама потому такая злая, что я что-то не так сделал, и сейчас меня накажут. Лучше я сам себя накажу». А у мамы просто неприятности на работе.

Что делать?

Меньше критикуйте ребенка, и больше хвалите. Старайтесь избегать раздражения и недовольства в интонациях при каждодневном общении.

Не занимайтесь в присутствии ребенка самообвинением и самобичеванием, так как ребенок может усвоить такую модель поведения как единственно верную.

Купите ребенку детскую энциклопедию и найдите время для совместного чтения. Если познавательные интересы ребенка удовлетворяются, он не будет неумышленно наносить вред своему здоровью.

Старайтесь чаще объяснять различные эмоциональные реакции, как свои, так и ребенка («Я рассердилась на тебя, потому что...», «Ты, наверное, грустный, потому что...»). Проговаривание эмоций дает возможность лучше их осознать и не копить в себе.

Младшие школьники проявляют аутоагрессию реже, чем дошкольники. Аутоагрессия у младшего школьника может быть одним из способов манипуляции родителями. Обычно это происходит из- за недостатка внимания со стороны родителей. Дети знают, что родители обязательно уделят им внимание, если заболеть. Иногда они могут нарочно простудиться, чтобы можно было не идти в школу.

Что делать?

Демонстративное проявление аутоагрессии лучше пресекать сразу, просто игнорируя неблаговидное поведение ребенка.

Если у ребенка низкая самооценка, больше хвалите его и поддерживайте во всех трудных ситуациях.

Будьте внимательны к переживаниям ребенка, поговорите с ним, если заметите, что он чувствует себя одиноко. Пусть ребенок чувствует вашу заботу, нежность и ласку.

Не предъявляйте к ребенку слишком высоких требований. Учеба ребенка нужна не для удовлетворения ваших родительских амбиций. Если ребенок чувствует, что не соответствует вашим ожиданиям, он может начать сам наказывать себя, боясь вашего гнева.

Помощь ребенку, страдающему аутоагрессией, должна заключаться не только в том, чтобы ограждать его от попыток наносить себе повреждения, но и в том, чтобы разобраться в переживаниях, скрытых за стремлением причинить себе боль. Когда вы сможете уделять ребенку больше внимания, будете мягче, терпимее к недостаткам и проступкам ребенка, сведете к минимуму ваши критические замечания, вы увидите, что ваш ребенок все реже и реже будет находиться в напряженном эмоциональном состоянии и, соответственно, прибегать к аутоагрессии.

Словесная агрессия в детском возрасте

Все больше родителей и педагогов отмечают возрастание в дошкольном возрасте агрессивных высказываний в адрес как сверстников, так и взрослых: гневные крики, оскорбления, грубость уже стали привычными в речевом поведении детей. Речевая агрессия может быть связана с общей агрессивностью ребенка, и тогда будет проявляться постоянно, но может быть и ситуативной, спонтанной реакцией на отрицательные события и переживания. В первом случае ребенок стремится осознанно оскорбить своего товарища, тогда как во втором — речевая агрессия носит, скорее, оборонительный характер, и дошкольник просто импульсивно выплескивает в обидных словах свое недовольство.

Типичные ситуации, в которых возникает речевая агрессия:

Отказ сверстников принять ребенка в игру, соперничество при распределении ролей в игре и т. д.;

Запреты со стороны взрослых (нельзя смотреть мультфильмы, есть конфеты и т. д.);

Ограничение свободы (родители не дают ребенку самому одеться, нести продукты из магазина и т. д.);

Собственные неудачи (не получается что-то нарисовать, вылепить, построить и т. д.);

Усталость (дополнительные занятия в кружках и секциях после детского сада);

Любая несправедливость (обвинение в том, в чем ребенок не виноват);

Невнимание со стороны взрослых (перебивают, не слушают и т. д.);

Принудительное соблюдение дисциплины (уборка игрушек, необходимость идти спать в определенное время и т. д.);

Ответная реакция на грубость со стороны взрослых или сверстников.

К сожалению, в большинстве случаев наши действия на речевую агрессию ребенка стереотипны и неэффективны. Наиболее популярным способом воспитательного воздействия является наказание в виде лишения чего-либо (общения, конфет, прогулки) или в виде изоляции (поставить в угол, закрыть в темной комнате и т. д.).

Существуют приемы, позволяющие устранить агрессию в детской речи. Приведем наиболее действенные.

Игнорирование . «Пропустить мимо ушей», «смотреть сквозь пальцы», «закрывать глаза» — эти известные всем выражения отражают сущность способа игнорирования. Если поведение ребенка не является угрожающим, то можно продемонстрировать невозмутимость и промолчать, чтобы остановить хамство. Как правило, общение в конфликтной ситуации идет по принципу «я ему слово, а он в ответ — десять». Словесная «драка» однозначно завяжется, если ответить на вызов ребенка («Ты плохая, ты не купила мне куклу!»). Игнорирование оказывает тормозящее психологическое воздействие на «агрессора», и он замолкает.

Переключение внимания . Если ребенок не проявляет сильной целенаправленной агрессии, то можно переключить его на позитивное состояние или конструктивное поведение.

«Я понимаю, что ты чем-то обижен, давай вместе подумаем, как разрешить эту ситуацию, а в субботу можем пойти в кино».

Акцентирование внимания на положительных качествах ребенка . «Так поступают плохие дети, но ты же у меня добрый, отзывчивый, умный!» или «Ты такой способный, терпеливый, а... (указывается проступок)».

Юмор или шутка . Зная, что юмор и агрессия несовместимы, у дошкольников постарше можно попытаться снять эмоциональное напряжение добродушным смехом. Это непростой прием, который лучше применять к группе детей, чем к отдельному ребенку, поскольку у дошкольников выражена потребность в публичном одобрении и признании со стороны взрослого. Нельзя использовать шутки неприязненного, оскорбительного содержания («Что за вой, что за рев, там не стадо ли коров?! Нет, там не коровушка, это Надя (Нина, Вова...) — ревушка!»). Такие слова очень обижают малыша. Сарказм, насмешка, издевка, язвительные высказывания не имеют отношения к доброй шутке и юмору!

Частичное согласие . В случае гневных протестов, грубых отказов в ответ на просьбу взрослого иногда этот метод неожиданно помогает. Нужно внимательно выслушать ребенка, понять его претензии, по возможности частично их удовлетворить, добиваясь выполнения общей просьбы: «Хорошо, ты можешь еще 5 минут посмотреть мультфильм, но потом обязательно пойдешь спать!»

Апелляция к жалости . Способ, который подходит только в общении с эмоционально чувствительными детьми, когда акцент ставится не на поступке, а на собственном состоянии или состоянии обиженного («Мне очень больно слышать от тебя такие слова!», «Посмотри, Настя расстроилась из-за твоих грубых слов! Пожалей ее!»).

Прямое порицание . Достаточно часто возникают ситуации, когда вышеперечисленные приемы оказываются неприемлемы (грубое оскорбление сверстника, угроза физической расправы, коллективные насмешки и мн. др.). Тогда взрослому необходимо однозначно показать свое негативное отношение к речевой агрессии ребенка. Но формулировать прямое порицание необходимо в корректной форме («Ты ведешь себя очень некрасиво, мне очень не нравится, когда ты ругаешься! Пожалуйста, прекрати!»). Но лучшим способом является использование «я-сообщений» вместо «ты-сообщений» (не говорите: «Ты грубиян!», скажите: «Мне не нравится, когда дети так грубо высказываются»).

Выпускание пара . Дайте возможность ребенку выговориться, выслушайте его. За вами останется «последнее слово», а у ребенка будет возможность снять эмоциональное напряжение. После того как малыш немного успокоится, можно обсудить ситуацию: «Я понимаю, что ты сильно рассержен, давай вместе все обдумаем».

Мусорная корзина . Этот метод заключается в том, что ребенку разрешают ругаться, но ставятся строгие пространственные ограничения. Например, разрешено ругаться только в определенном месте — там, где стоит мусорное ведро (желательно для этих целей завести мусорную корзину). Объясните ребенку так: «И мне, и папе неприятно слышать плохие слова! У нас никто так не ругается, поэтому скажи, пожалуйста, все это над мусорным ведром!» Для «мусорных» слов должно быть соответствующее место.

В случае негативного высказывания в адрес вашего ребенка вы можете прибегнуть к приему «Соблюдение ритуалов» . Вместо того чтобы говорить ребенку: «Не обращай внимания» или «Дай сдачи!», лучше вспомнить известные защитные «фразы-обереги», охраняющие от словесных нападок: «Кому нравится дразниться — с тем не буду я водиться!», «С тем, кто любит обзывать, мы не будем все играть!» и т. п.

Если ребенок направляет агрессию на себя самого, такое поведение называется аутоагрессией. Она может проявляться как в словах (например, сын или дочка ругает себя), так и в действиях - битье головой об стену, вырывание волос, удары рукой по руке или по ногам, кусание себя и т. д.

Многие психологи со времен Зигмунда Фрейда считают аутоагрессию своеобразной психологической защитой. В тех случаях, когда ребенок чувствует себя зависимым и потому не может нанести вред обидчику, он направляет испытываемую агрессию против себя. Почему? Потому что человек не может никак не реагировать на экстремальную ситуацию.

Вспомните, у вас наверняка когда-нибудь возникало желание постучаться головой о стену после выговора, полученного от начальника. Говорят, у японцев на этот случай в офисе стоит чучелко руководителя, чтобы наиболее темпераментные сотрудники могли помять его, а не себя.

Известный российский психолог А. А. Реан в своих исследованиях выделил несколько основных свойства личности ребенка, склонного к проявлению аутоагрессии:

1. Преобладание негативных эмоций над позитивными. Такой ребенок легко расстраивается, часто плачет по незначительным поводам, он редко находится в хорошем настроении.

2. Низкая оценка своих способностей и возможностей, важности и значимости благополучия собственного тела.

3. Застенчивость, низкая коммуникабельность.

4. Высокий уровень уважения к другим и принятие их ценностей.

Пытаясь помочь ребенку, следует сосредоточиться не на том, как лишить его возможности наносить повреждения самому себе, а на переживаниях, скрывающихся за стремлением испытать боль.

От 0 до 3 лет

Маленькие дети наносят себе повреждения непроизвольно, если взрослые жестко пресекают его агрессию по отношению к другим людям. Малыши верят в реальность угроз взрослых, таких как: «Будешь плеваться, - отправлю в зоопарк к верблюдам!» Труднее всего ребенку выплеснуть негативные эмоции на родителей, любовь которых он боится потерять. Например, малыш не хочет уходить с прогулки, но мама берет его за руку, чтобы увести домой. Ребенок капризничает и, теряя контроль над собой, кусает мамино запястье, пытаясь освободиться. Но после строгого вопроса: «Что это такое?!» - начинает кусать себя. А все потому, что малышу трудно переключиться на какое-то другое действие.

1. Не ждите, пока малыш сам успокоится, - помогите ему. Переведите все в шутку: «Ой, ты хочешь попробовать кусочек ручки? Ты, наверное, вкусный?» Пусть ребенок учится у вас находить позитивный выход из конфликтных ситуаций.

2. Не защищайте слишком активно того, кого малыш обижает. Это не пробудит у ребенка сочувствие, а заставит думать, что вы тоже против него. Если вы видите, что конфликт ребенка со сверстником зашел в тупик, подскажите конструктивное решение. Например, если дети отнимают друг у друга лопату, предложите устроить соревнование на самого доброго строителя. Кто первым уступит орудие труда, получит конфету!

3. Помогите ребенку направить агрессию не на себя, а в безопасное русло. Для этих целей хорошо подходят подвижные игры, рисование карикатур врагов ребенка.

4. Как только малыш начинает биться головой, кусать себя или колотить рукой, обнимите его, поцелуйте и аккуратно удерживайте до тех пор, пока он не сменит гнев на милость. Родительская нежность всегда действует на ребенка как лучшее успокоительное. На физиологическом уровне это сопровождается выделением в мозге серотонина, который ослабляет действие адреналина.

от 4 до 6 лет

Дошкольникам свойственно внимательно наблюдать за поведением родителей в разных ситуациях и копировать их реакции. Также они активно ищут и устанавливают причинно-следственные связи между событиями. Поскольку в этом возрасте дети чрезвычайно эгоцентричны, они часто приписывают себе вину за те или иные происшествия.

Например, если мама переживает из-за неприятностей на работе и невпопад отвечает на его вопросы, ребенок может решить, будто она недовольна его поведением. Поэтому многие дети сознательно «наказывают» себя за реальные или мнимые провинности.

Вторая частая причина аутоагрессии дошкольников - исследовательский интерес. Ребенок хочет узнать: что будет, если расковырять ранку? Очень важно научить дошкольника бережно относиться к своему телу.

1. Чаще хвалите ребенка и поддерживайте даже тогда, когда он не прав. Допустим, если он кого-то обидел, помогите ему собраться с силами, чтобы извиниться.

2. Подчеркивайте значимость для вас здоровья и красоты сына или дочери. Признайтесь ребенку, что вы очень сильно переживаете, если у него что-то болит, имеются синяки или ссадины.

3. Не ленитесь объяснять ребенку причины вашего недовольства, испуга или раздражения. Только так он научится проговаривать собственные чувства и не бояться делиться ими. Это станет здоровой альтернативой аутоагрессии.

4. Не занимайтесь самобичеванием в присутствии ребенка. В противном случае он будет воспринимать такое поведение как норму, и тоже будет наказывать самого себя за провинности.

5. Купите дошкольнику игровой набор «Юный химик» или «Анатомический атлас для «чайников»», чтобы он мог удовлетворить свой интерес к устройству человека и свойствам его жидкостей и тканей.

от 7 до 12 лет

Школьники часто используют аутоагрессию в качестве манипуляции родителями. Например, расковыряв ранку на ноге - не ходить в школу. Несмотря на прикладное значение аутоагрессивных действий, многие дети совершают их неосознанно. Поскольку школьники уже не вызывают такого умиления, как малыши, им не достается такого количества нежности, которое они получали когда-то. Зная, что родители не смогут оставить без внимания их «болячки», школьники наносят себе повреждения, чтобы получить больше заботы.

1. Не скупитесь на ласку. Пусть ребенок чувствует, что он ваш самый-самый любимый!

2. Если заметили, что школьник наносит себе повреждения, покажите, что раскусили его хитрый замысел и предложите менее кровопролитное решение проблемы. Например, чтобы избежать контрольной, не обязательно ковырять гвоздем в ухе - можно просто подготовиться к ней. Предложите помощь и вместе выучите ненавистные глаголы-исключения.

3. Аутоагрессия в школьном возрасте тесно связана с низкой самооценкой. Ребенку проще самому себя сделать жертвой, чем мучительно дожидаться, пока кто-то его обидит. Помогите ему найти другие способы защиты: в некоторых ситуациях следует отшутиться, в других - гордо уйти, а в каких-то - резко ответить. Разыграйте дома наиболее типичные сцены из школьной жизни, в которых ребенок испытывает страх и замешательство, чтобы он мог потренироваться в безопасной обстановке.

4. Пересмотрите требования, которые вы предъявляете к ребенку. Возможно, некоторые из них слишком высоки, и ребенок сам наказывает себя за невозможность соответствовать им, пытаясь таким образом избежать вашего недовольства, вызвав жалость.

В подростковом возрасте аутоагрессия иногда становится серьезной проблемой и проявляется в виде мыслей о суициде или даже попыток самоубийства. Если вы заметили, что ребенок постоянно находится в плохом настроении, его перестало радовать то, что радовало всегда, не откладывайте разговор по душам.

1. Подросток, находящийся на гране самоубийства, ощущает себя в изоляции и считает, что никто не может понять глубину его страданий. Поэтому необходимо сказать ему о том, как сильно вы его любите, и что вы готовы находиться рядом с ним и поддерживать, что бы ни случилось.

2. Не пытайтесь отговорить подростка от самоубийства, ссылаясь на религиозные догмы, нормы морали, чувство долга и другие абстрактные внешние факторы. Подросток должен почувствовать ответственность за свою жизнь, поэтому решение продолжать жить должно быть его собственным.

3. Если ребенок мучительно раздумывает над возможностью самоубийства, значит он все-таки хочет жить. Проведите аналогию с зубной болью. Во время ее пика кажется, что она будет длиться бесконечно. Но вылечив зуб, о боли быстро забываешь. Укажите ребенку на абсурдность самоубийства: глупо убивать себя, если через некоторое время любая проблема так или иначе решится.

4. Расскажите о своих подростковых переживаниях и о том, как вы их преодолевали. Не забывайте: ребенок думает о самоубийстве, потому что ему не хватает опыта для нахождения других решений.

5. Сознание подростка сужено до восприятия одного момента своей жизни. Необходимо показать ему перспективу, например: «Убивая 15-летнего Сашу, ты убиваешь 20-летнего, 40-летнего, его детей».

6. Признайтесь, какой страх вы ощущаете, слышав от своего ребенка слова о самоубийстве. Скажите о том, что его смерть может вызвать ни чуть не меньшие страдания, чем он испытывает сейчас, у нескольких десятков людей, которые его любят. Можно поговорить о некоторых из них отдельно и спросить, хочет ли он причить им такую боль?

7. Предложите реальную помощь подростку. Конечно, вы не в силах решить его проблему, но можете перевести его в другую школу или отдать деньги, взятые им в долг.

На протяжение всей жизни ребенок активно растет, развиваются его личностные и поведенческие качества .

Иногда даже самый милый и воспитанный малыш внезапно демонстрирует агрессивное поведение, чем ставит в тупик родителей и окружающих.

Важно понять, что стало причиной подобного поведения, является ли оно разовым проявлением или следствием психических нарушений.

Основные понятия

С точки зрения психологии, агрессией являются действия, которые направлены на причинение физической и психической боли другим людям.

Аутоагрессия представляет собой поведение, при котором ребенок осознанно или бессознательно причиняет боль себе.

Каждый ребенок хоть раз в жизни проявлял агрессию по отношению к другим людям. Первые признаки возникают еще в грудном возрасте, малыш может щипаться, кусаться, царапаться.

После года агрессия начинается в момент, когда ребенок хочет что-то получить, а ему запрещают. Если с помощью агрессивного поведения он добивается своей цели, то у него в сознании четко фиксируется причинно-следственная связь: агрессия — достижение цели.

В случае, когда такие поступки не пресекаются родителями, то агрессия становится чертой характера и основным способом получения желаемого.

Агрессивное поведение выражается следующими способами:

- экспрессия . Это мимика, жесты, позы. Данная форма трудней всего диагностируется;

- вербальный вариант . Дети ругаются, оскорбляют сверстников, нецензурно выражаются;

- физическое проявление : драки, побои и другие физические воздействия.

Аутоагрессия, или аутодеструкция имеет более серьезные причины.

Психоаналитики относят ее к методам психологической защиты. Аутодеструкция может быть вербальной и физической .

В первом случае ребенок ругает себя, перестает есть, сам становится в угол. При физической аутоагресии малыш наносит себе физические увечья: бьется головой о стену, царапает себя, в более старшем возрасте проявляет попытки суицида.

Саморазрушение встречается значительно реже, чем обычная агрессия, ей подвержены мальчики с невротическим расстройством поведения. Данная патология проявляется в условиях социальной дезадаптации.

Ребенок не может противостоять более сильным людям, внешним раздражителям, боится разрушить отношения, поэтому перенаправляет агрессию с внешнего объекта на самого себя. Это своего рода психологическая защита.

Аутоагрессия может проявляться в разных формах:

- Нанесение повреждения себе . Дети режут себя ножом, бьются головой о стену, уродуют свою внешность.

- Патологическое пищевое поведение . Свойственно школьникам, проявляется в отказе от пищи, воды или употреблении некачественных продуктов, вызывающих расстройство пищеварения.

- Зависимость от наркотиков, алкоголя, сигарет.

- . Ребенок замыкается в себе, сознательно не общается со сверстниками и родителями.

- Попытки суицида . Это самое тяжелое проявление аутоагрессии. Стремление к суициду может быть прямым и косвенным, когда подросток занимается экстремальным видом спорта, провоцирует опасные для жизни ситуации.

Причины

Почему ребенок агрессивный?

Патогенез обоих состояний заключается в нарушении баланса между возбуждением и торможением в головном мозге вследствие недоразвития определенных мозговых структур.

После попадания раздражителя процессы торможения включаются с запозданием.

Несмотря на разницу в проявлении агрессии и аутоагрессии, причины подобного поведения практически идентичны. Они бывают физиологическими и психологическими. К физиологическим относятся:

- серьезные заболевания нервной системы или сердца;

- травмы головы;

- опухоль мозга;

- перенесенные нейроинфекции;

- родовые травмы.

Основная психологическая причина агрессии и аутоагрессии — это социальная дезадаптация. Обычно она возникает из-за неблагоприятного психологического климата в семье.

Провоцирующими факторам и появления патологического поведения выступают:

У маленьких детей до года причиной агрессии становится неправильное отлучение от груди. Малыш перестает чувствовать защиту мамы, пытается вернуть ее близость и внимание.

Более старшие дети (2-3 года) с помощью деструктивного поведения пытаются заполучить желаемое , например, игрушку, сладости. В возрасте 4-5 лет ребенок обычно начинает , у него формируются навыки социального взаимодействия.

Если до этого он не научился общаться с детьми, то будет требовать внимания к себе с помощью агрессии. Такое поведение свойственно единственным детям, которых балуют родители.

В 6-7 лет причиной деструктивного поведения становится желание стать лидером в классе, самоутвердиться . У подростков причиной агрессии и аутоагрессии становится гормональная перестройка.

Скрытая агрессия

Одним из вариантов агрессивного поведения является скрытая, или пассивная агрессия . В отличие от явной, она выражается не в действии, а в бездействии. Например, отказ общаться с родителями, обидчивость и т. д.

Такие дети становятся искусными . Они удачно прячут свои намерения, но всеми способами добиваются поставленных целей.

Например, ребенок и жалуется на боли в животе, голове, высокую температуру. Иногда он сознательно может подвернуть ногу, порезать палец и пр.

Обнаружить скрытую агрессию можно по следующим признакам:

Что делать?

Как вести себя родителям? При первых признаках агрессии следует осознать, что явилось причиной подобного поведения. Возможно, малышу просто недостает внимания мамы.

Сначала необходимо наладить психологический климат в семье. Дети не должны видеть ссоры родителей, слушать крики и нецензурные выражения.

Второй шаг — это повышенное внимание к ребенку. Нужно поговорить с ним, выяснить, что его тревожит, чего он боится. Родители должны объяснить, что они любят сына или дочку и способны защитить его от всех проблем.

Обязательное условие — это единая линия поведения обоих родителей. Нельзя, чтобы один все запрещал, а другой — все разрешал.

Также родителям по возможности необходимо проводить как можно больше свободного времени с ребенком , выезжать на природу, посещать кафе, развлекательные центры и своим поведением подавать пример социального взаимодействия.

Как реагировать и подавить приступ гнева?

Как снять приступ агрессии у чада? Приступ гнева легче предотвратить, чем погасить.

Родители знают поведение малыша, поэтому легко заметят приближающиеся признаки деструктивного поведения.

Справиться с ситуацией можно при помощи следующих способов:

- Отвлечение внимания. При первых признаках агрессии следует переключить внимание ребенка на другой объект или деятельность.

- Осуждение поведения. Нельзя поощрять или оставлять без внимания вспышки гнева. Родители должны объяснить, что это плохо, предложить устранить последствия подобного поведения: убрать игрушки, пожалеть обиженного.

- Поощрение . Обязательно хвалить малыша за хорошие поступки.

- Предложение альтернативы. Это относится к словесной агрессии. Иногда ребенок не знает, как по-другому выразить свои эмоции. Родители должны рассказать, чем можно заменить нехорошие слова.

Отличный способ перевоспитать излишне агрессивного ребенка — это записать его в спортивную секцию. На занятиях его научат дисциплине, там он будет выплескивать лишние эмоции.

Существуют некоторые психологические приемы, которые помогут справиться с агрессией :

- битье подушек;

- выражение эмоций с помощью рисунка;

- упражнения на релаксацию;

- выполнение физических упражнений, требующих значительных усилий, например, прыжки, кувырки;

- пение песен громким голосом.

Большое значение имеет полноценное питание, режим дня ребенка.

Следует оградить сына или дочь от просмотра агрессивных фильмов, компьютерных игр, особенно перед сном.

Ошибки родителей

В отношениях с агрессивными детьми родители совершают ряд ошибок:

- шантаж, угрозы;

- физические наказания;

- игнорирование деструктивного поведения;

- поощрение агрессии;

- перевод ситуации в шутку.

Зачастую взрослым проще уступить маленькому тирану и дать ему, что он требует, чем справляться с его выходками.

Это является самой главной ошибкой . У ребенка формируется четкое убеждение, что достичь цели возможно только при помощи деструктивных поступков, криков, физического насилия или манипулирования.

Также неправильно защищать и оправдывать поведение своего чада перед обиженными им другими детьми, перекладывать вину на жертву.

Точка зрения Комаровского

Знаменитый доктор Комаровский считает, что ни в коем случае агрессию нельзя игнорировать.

В некоторых случаях ребенку следует отвечать тем же. Это не означает, что дитя нужно бить в ответ.

Просто он должен осознать, что его поведение не поощряется . При проявлении агрессии родителям необходимо делать следующее:

- Остановить малыша. Например, сдержать его руку, закрыть рот своей рукой, твердо сказать, что так делать нельзя.

- Предложить выпустить пар на неживых предметах, то есть, постучать палкой по земле, потопать ногами, громко покричать.

- Правильно выразить словами состояние дитя : «Ты злишься, ты обиделся, ты расстроен».

- После того, как малыш успокоился, провести спокойную беседу о причинах поведения, объяснить, что эмоции необходимо выражать другими способами.

Лечение

Иногда агрессия и аутоагрессия не поддаются коррекции воспитательными мерами. В этих случаях прибегают к помощи врачей.

Терапия будет эффективной при комплексном подходе и сочетании различных методик.

Для лечения патологии применяют следующие методы:

- Семейная психотерапия . Врач проводит сеансы вместе с родителями. Основной упор делают на беседу, обсуждение семейных конфликтов. Учат родителей и детей выражать эмоции и решать проблемы мирным путем, осваивают практические способы выражения агрессии: подвижные игры, пение, рисунки.

- Когнитивная психотерапия. Психотерапевт в индивидуальной беседе выявляет негативные личностные установки ребенка: заниженную самооценку, страхи, излишнюю ответственность, боязнь наказания.

- . Обычно применяются для тетей школьного возраста. Их учат взаимодействовать, решать конфликты, налаживать социальные связи. Положительные эмоции от других участников пзитивно влияют на ребенка, повышают его значимость и самооценку.

- Лечение медикаментами. Применяется в крайних случаях, когда вспышки агрессии и аутоагресии становятся опасными для ребенка и окружающих. Обычно назначают антидепрессанты, нейролептики и снотворное.

Деструктивное поведение среди детей встречается довольно часто.

Основной причиной является сложная психологическая обстановка в семье.

Если родители не будут обращать внимание на патологические проявления, то агрессия и аутоагрессия превратятся в черты характера, которые создадут множество проблем во взрослом возрасте.

Если психотерапевтические методики бессильны, прибегают к лекарственной терапии.

Как бороться с детской агрессией, направленной на других, как бороться с детской аутоагрессией? Советы психолога: