История жизни одного человека

едва ли не любопытнее и не поучительнее

истории целых народов.

Русский классик

То, что я для вас публикую, - это Воспоминания моего тестя, ныне покойного отца моей, тоже уже покойной, жены Елены – Владимира Викторовича Лубянцева.

Почему я решил их сейчас опубликовать? Наверно, для меня пришло время. Время отдать ему дань памяти. И время, когда, наконец, появилась такая возможность, о которой ещё недавно можно было только мечтать.

Вполне допускаю, что эта его, автора, проза не является чем-то выдающимся - с литературной точки зрения. Но он, как немногие, на склоне лет нашёл время и силы рассказать и сохранить для нас уже ушедшие в историю эпизоды своей жизни. «Иные не делают и этого»,- сказал поэт.

И то, о чём он рассказывает, также не является чем-то неординарным: это - не приключения в джунглях, не полярная экспедиция и не полёт в космос… Он просто рассказывает о тех событиях, участником которых был наравне с другими – тысячами и миллионами; о событиях, о которых он знает в самых мельчайших подробностях, не понаслышке.

Это рассказ о том периоде его (и не только его) жизни, который многое определил и стал самым важным и значимым – о войне, о боях, в которых он участвовал до Дня Победы, начиная с 1940-го года. И рассказ этот простой, искренний. И страшный той правдой жизни, которую ему, как и многим его поколения, пришлось пережить.

Писал он эти Воспоминания не напоказ и не рассчитывая увидеть их напечатанными: всё же не член Союза Писателей СССР, не маршал Советского Союза… а самиздат в те годы, мягко говоря, не поощрялся… Писал, что называется, в стол. Тихо и скромно. Как и жил.

Я даже не скажу, что при его жизни я питал к нему какое-то особое почтение. Скорее – наоборот. Я видел перед собой только замкнутого, глуховатого старика, целыми днями сидевшего перед политизированным телевизором, по которому день и ночь шли жаркие дебаты в Верховном Совете СССР (это был конец 80-х), а вечером – выходившего во двор покормить птичек да бездомных кошек, - почти чужого и далёкого от меня человека.

Он также, догадываюсь, с недоумением смотрел на меня, тогда ещё молодого, тридцатилетнего, как на что-то чужеродное, непонятное, вдруг вторгшееся в его жизнь.

К счастью или нет, но встречались мы с ним редко – в летние месяцы, когда я с женой и маленькими детьми приезжал к её родителям в Нижегородскую (тогда Горьковскую) область.

Центром притяжения в их доме была (она умерла в 1993 году, на год раньше его) мать моей жены, т.е. моя тёща Мария Николаевна – замечательной души человек. Она, уже тяжело больная, всё же находила в себе силы позаботиться о каждом из нас. А набивалось нас в их маленькую квартирку сразу три семьи: кроме меня с женой и двумя маленькими детьми, приезжали ещё их средний сын с женой и пятью детьми, так что было тесно, шумно и весело. Тестя же я в доме почти не слышал. От моей жены я узнал, что перед пенсией он работал бухгалтером (в советское время – за мизерную зарплату). А ещё показывала мне его старые фото конца 40-х: статный молодой офицер под руку с молодой красавицей-женой Марией.

И только много лет спустя, уже после его смерти, я прочитал его Воспоминания. И его внутренний мир, его история и жизнь открылись мне с другой стороны.

Может, прочитать бы их раньше, при его жизни, - наверно, и отношение к ветерану было бы другое…

Март 2010 г.

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЛУБЯНЦЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В армию я был призван в декабре 1939 года после окончания института. До 1939 г. была у меня отсрочка от военной службы по учебе в ленинградском финансово-экономическом институте. Служить я начал в 14-м отдельном танковом полку одесского военного округа. Изучали технику, радиосвязь, тактику боя, сначала «пеше-танкового», а потом и в самих танках. Был я башенным стрелком-радистом у командира батальона майора Литвинова, быстро заряжал пушку, отлично держал связь открытым текстом и через азбуку Морзе, отлично стрелял из пушки и пулемета, а при необходимости всегда мог сесть за бортовые фрикционы механика-водителя. Механиком-водителем был Павел Ткаченко. Научились водить танки даже без света фар в ночное время.

Летом 1940г. наш 14-ый отдельный танковый полк участвовал в освобождении Бессарабии. Румыны покидали Бессарабию без боев.

Уводили с собой скот, имущество, награбленное у жителей Бессарабии. Но мы им это осуществить не позволили. У нас были быстроходные танки БТ-7. Мы пошли в обгон румынских войск, за несколько часов пересекли всю территорию Бессарабии и встали на всех переправах по реке Прут. Мы отбирали награбленное имущество и пропускали только войска с оружием, которое они могли нести, и лошадей, запряженных в лафеты. Пропускаемые войска выстраивали, спрашивали, есть ли желание остаться в советской Бессарабии. Солдаты были запуганы, офицеры им говорили, что через год они вернутся и с нами расправятся. Но находились смельчаки, выходили из строя. Забирали подводы с имуществом, коров, лошадей и отправлялись по домам. Некоторые почему-то разувались. Ботинки жалели что-ли, уходили босиком, закинув ботинки на плечо. Мы стояли на Пруту несколько дней. По ночам на румынской стороне слышались выстрелы. Стреляли по солдатам, решившим бежать в нашу Бессарабию ночью. Некоторые переплывали к нам. После ухода румынских войск с территории Бессарабии наш полк проделал обратный ход по Бессарабии за реку Днестр и расположился в пригороде Тирасполя. Здесь продолжались еще год тактические занятия, стрельбы, ночные переходы, учебные тревоги. В июне 1941 года из состава полка была выделена группа танкистов, имеющих высшее образование (по гражданке). Я был зачислен в эту группу. Нам предстояло сдать три экзамена: по знанию техники, ведению боя и политической подготовке. Потом полагалось два месяца стажировки уже в качестве командиров танковых взводов, а в сентябре - увольнение в запас с присвоением звания лейтенанта каждому из нас. Но осуществить все это не удалось. До 20 июня мы сдали два экзамена, а последний экзамен сдавать не пришлось, началась Великая Отечественная война.

22 июня 1941 года наш полк поднялся по тревоге, мы пошли снова в Бессарабию по мосту через реку Днестр от Тирасполя на Бендеры и на мосту сразу попали под бомбежку. Мост через реку Днестр бомбила вражеская авиация, но ни одна бомба не попала в мост. Все рвались справа и слева в воде. Мы прошли Бессарабию до передовых частей нашей пехоты и стали прикрывать их отступление. Работы нам оказалось гораздо больше, чем мы представляли себе на тактических занятиях. Ночью надо было выкопать площадку для танка, загнать танк на площадку, чтобы из земли была видна только башня танка. Днем мы вели обстрел противника, а ночью снова меняли позицию и копали новые щели для танков. Копали до изнеможения, спать приходилось мало. Однажды водитель соседнего танка поставил танк под уклон, но на горный тормоз и лег под танк спать. Налетела авиация, одна бомба разорвалась близко, танк встряхнуло и сорвало с горного тормоза. Он двинулся под уклон, и днищем насмерть притиснуло лежащего под танком водителя. Под бомбежками мы были много раз. И во время переходов, и на стоянках. Если это случалось во время перехода, механик разворачивал машину вправо, влево, включал такую скорость, что машина летела, как птица, выбрасывая два фонтана земли из-под гусениц.

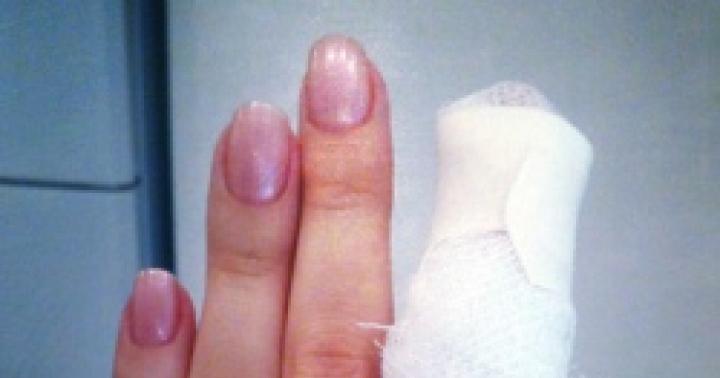

В июле 1941г наш полк был направлен к Киеву (юго-западный фронт). 24 июля 1941г было дано задание на разведку боем силами одного танкового взвода. Было это между пос. Монастырище и городом Белая Церковь. Вместо майора Литвинова в мой танк сел командир взвода, лейтенант. Мы прошли несколько километров колонной, а потом на одной возвышенности развернулись углом вперед и стали спускаться, обстреливая дальние кусты. Оттуда нас тоже обстреляли, что и нужно было нашим наблюдателям. Мы мчались на большой скорости, я быстро подавал новый снаряд, как только падала стреляная гильза в гильзоулавливатель. В цель при большой качке попасть трудно, но мы стреляли для испуга. Вдруг меня встряхнуло, как электрическим током, и левая рука непроизвольно дернулась к левому глазу. Я заорал: «Я ранен!» Механик оглянулся на лейтенанта, но тот крикнул: «вперед, вперед!», потом тише: «нам нельзя разворачиваться и подставлять бок, там броня слабее». Тут же раздался лязг, а лейтенант чуть приоткрыл люк и выбросил «лимонку» в убегавших фрицев. Понравился тогда мне этот лейтенант. Он действовал не как герой, а как простой труженик, знающий свое дело и свою машину. В такой напряженной и опасной обстановке он действовал вдумчиво, как на работе. А обо мне подумал: раз кричит, значит живой, пусть потерпит. Без дополнительных происшествий мы вернулись на свою базу. Когда я отнял ладонь от левого глаза, там оказался сгусток крови, за которым глаз не был виден. Перевязал меня механик – водитель, он подумал, что глаз выбит. А я не завязанным правым глазом осмотрел наш танк. Царапин и ссадин на нем было много еще в Бессарабии, сбит перископ, антенна. А теперь появилась дырка рядом с пулеметным отверстием. Снаряд не пробил лобовую броню танка, но дырку небольшую высверлил, меня осыпало в лицо мелкими осколками своей отколовшейся брони.

Медсанбат отправлял всех поступавших раненых на подводах. Мы пошли по украинским селам. Жители встречали нас, первых раненых, приветливо, ласково, угощали домашними пышками, приглашали в сады. Увидев, что я не могу отловить вишню с куста, меня вели к скамейке и предлагали вишни, собранные в корзину.

Когда мы подошли к железной дороге, там стоял санпоезд, который и доставил нас в эвакогоспиталь 3428 в город Серго Ворошиловоградской области 31 июля 1941 года. Врача окулиста в этом госпитале не было, был один на несколько госпиталей. Он пришел на следующий день, 1 августа. Восемь дней прошло после ранения. Мои очи пылали, как огнем, я не мог шевелить веками. Врач что-то побурчал персоналу, что не вызвали его раньше, но, узнав, что я прибыл только вчера, бодро пообещал мне быстрое выздоровление, а на первый случай познакомит меня с некоей «Анастасией», которая снимает все боли. Он велел держаться за его плечо и повел меня в операционную. Там закапал в глаза лекарство, расспросил меня о смелых танкистах. Я рассказал ему о лейтенанте Сароисове, который гоняет свой танк по деревням, занятым немцами, под ураганным огнем противника. Потом врач меня предупредил, чтобы я не ворочал глазами без его команды, сославшись на то, что у него оружие острое, с ним надо вести себя осторожно. Он удалил из роговой оболочки обоих глаз видимые осколки, а я ворочал глазами по его команде. После операции он уехал. Приехал через два дня с рентгеновской пленкой, сделал снимок и уехал.

Когда снова приехал, опять вынимал осколки, проявленные на пленке. С собой имел новую пленку и сделал снимок. В следующий приезд он сказал, что в правом глазу осколков нет, а в левом вырисовывается два осколочка в недосягаемом для скальпеля положении. Он решил сделать снимок левого глаза с движением глаз. Во время съемки скомандовал мне: «вверх-вниз». Опять уехал и вернулся через день. Сказал, что оставшиеся два осколка находятся не в глазу, а в глазнице. Они обрастут оболочкой, и, может быть, не будут беспокоить. А если их удалять, то надо оттягивать глаз или пробивать висок. Операция сложная, можно потерять зрение. Несколько дней мне еще закапывали лекарство в глаза, а вскоре перестали, и я стал нормально видеть. 22 августа я выписался из госпиталя и поехал в Сталинград в надежде попасть на танк Т-34, о чем мечтал каждый подбитый танкист.

Сталинград был еще цел и невредим. В мирном небе на большой высоте спокойно и тихо плавала лишь немецкая рама Фоке-Вульф.

У коменданта собралась группа танкистов разных специальностей. Их уже посылали в танковый полк, но снова вернули. Теперь комендант направил нас в тракторный полк (был в Сталинграде в августе 1941г и такой полк). Но и там было полным-полно народу, а машин не хватало. Нас вернули и оттуда.

Тут подвернулся покупатель из 894 стрелкового полка. Обещал всем найти работу по душе. Мне, например, ручной пулемет Дегтярева, только на треноге, а не в шаровой установке, как это было в танке БТ-7, или переносную коротковолновую станцию 6-ПК. Повидал я еще раз этого штабника. На лица у меня плохая память, но он меня сам узнал. Спросил, как я устроился. Я ответил, что обещанная им 6-ПК осталась пока в мечтах, а у меня за плечом была новенькая семизарядная винтовка СВТ с длиннющим штыком формы кинжала. Он спросил, сколько мне лет, я сказал - 28. «Ну, тогда у тебя еще все впереди, - сказал он. - Должно все исполниться». С тем мы и расстались. Он пошел по своим делам, а я полез в «телячий» вагон. Поехали мы на запад к Днепру. Где-то мы высадились, часть прошли пешком. Потом нам показали, где наша полоса обороны. Меня назначили командиром отделения, сказали, чтобы я выделил одного стрелка связным к командиру взвода. В отделении моем было со мной 19 человек. У каждого из нас на поясе в чехле была лопатка с коротким черенком, их мы и применили для нашего благоустройства. Грунт вначале был мягкий - пашня, а поглубже- более твердый. Время было к вечеру, когда мы приступили к работе, копали всю ночь. К рассвету у правого моего соседа окоп был готов в полный рост, у левого соседа и у меня работа шла менее успешно. Я похвалил соседа справа, сказав, что при таком темпе работы он через недельку может сделать подкоп к позициям противника. Рассказал шутку, ходившую у нас, танкистов: «один пехотинец так глубоко ушел под землю, что его не нашли и посчитали дезертиром». Посмеялись. Я спросил, не работал ли он в тридцатом году на Московском метро. Там Маяковский восхищался работой строителей. Он говорил: «под Москвой товарищ крот на аршин разинул рот». Сосед высказал беспокойство в отношении воды, я посоветовал ему съесть помидор, плантации которых окружали нас. В свою очередь и я высказал беспокойство, но уже другого рода – почему-то время от времени в ближайших кустах раздавались хлопки, как будто поблизости кто-то стрелял. Мой сосед меня успокоил: «это, не бойся! Это финская «кукушка» где-то в тылу сидит и стреляет наугад, а пули – разрывные, задевают за кусты и хлопают для испуга, а вреда от них почти никакого».

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЛУБЯНЦЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Прошел один день, другой, третий. Дальнейшие события уже стали вызывать беспокойство у всех: ожидаемый термос за спиной кашевара не появлялся, связной тоже как в воду канул, впереди грохотали артиллерийские залпы. Через нас пролетали самолеты со свастикой, бомбили вблизи за нашими спинами, справа и слева от нас, нас как будто не замечали. Правда, мы свежую насыпь на брустверах прикрывали зелеными ветками, днем прекращали работы и, зажав винтовку между колен, старались уснуть хотя бы на короткое время, сидя в окопчике. В ночное время по осветительным ракетам можно было понять, что наша позиция - не передний край, впереди бой принимают другие наши части. Там взвивались и немецкие осветительные ракеты, которые висели в воздухе долго, а наши осветительные ракеты в воздухе не зависали, падали скоро. Об этом мы догадывались сами. Связь с нашим взводом отсутствовала трое суток, мы за это время выкопали окопы в полный рост и хода сообщения между ними, съели НЗ (галеты и консервы), а вместо воды ели помидоры с кустов. В конце концов, никакой страх не мог удержать нас от поисков воды. Я взял своего успешного землекопа и пошел с ним сначала по нашим ходам сообщения влево. Из последнего окопчика перебежали открытое пространство в гряду зарослей и по этой гряде пошли как бы в тыл нашим окопам. Останавливались, старались запомнить свой путь. Наткнулись на дорогу, которая по-видимому, вела к помидорным посадкам, где были наши окопы, Но мы вышли на эту дорогу, сделав дугообразный ход по кустарникам. Дальше дорога эта шла по открытой местности. Мы постояли, понаблюдали, а потом пошли с интервалом метров пятьдесят друг от друга. Дошли до следующих кустарников, тут оказались садовые посадки, а между ними дом с упавшей крышей, и дальше – колодец «журавль».

Мы чуть не закричали от радости. Стали доставать воду. Ведро протекало, но напиться хватило и во фляги набралось. Поискали ведро в доме, но не нашли. Во дворе нашли грязное. У колодца помыли, поскребли, несколько раз налили, получилась вода чистая. Вдруг нас окликнули: «ребята, вы из 894 полка? Мы давно на вас смотрим, а вы нас не замечаете». Из кустов вышли два солдата интендантской службы с вещевыми сумками и термосом. Они принесли нам хлеб и шпик. Рассказали, что были здесь вчера, дальше хотели пойти, но их обстреляли как раз из тех зарослей, которыми сейчас прошли мы, считая этот путь безопасным. Мы сразу взяли по куску шпика и съели его с хлебом. Сало было свежее, непросоленное, срезанное с красным мясом, но нам очень понравилось. Я вспомнил, что где-то читал, что крупная змея и черепаха могут терпеть голодовку больше года, а клоп до семи лет, но наш землеройный собрат-крот не может прожить без пищи даже 12 часов. Мы тоже в этой части слабоваты. Наши интенданты рассказали нам, что наши подразделения имеют большие потери от бомбежки и арт-огня, поэтому и не было связи, но теперь они о нас скажут. Нам оставили термос, мы из него выложили шпик в вещмешок, а его наполнили водой. Мы условились встретиться здесь через день или два. Вернулись в окопы без происшествий. Я распорядился, чтобы все проверили винтовки, они самовзводные, при засоре могут отказать. Решил пострелять по ближайшим кустам. От своих окопов стали копать ход в тыл, к нашему пункту снабжения. К вечеру второго дня отрядил двоих за водой и проверить, были ли снабженцы в условленном месте. Воду принесли, а продуктов еще не было. Еще через день пошел сам с помощником. Пригибаясь можно уже было пройти более половины пути выкопанным новым ходом в тыл. Послышались волнистые звуки самолетов.

Наши моторы ровно гудят, а эти волнисто, то громче, то тише, значит – вражеские. Завизжали брошенные бомбы и, как мне показалось, взметнулась земля у колодца, к которому мы не дошли. Была ли ещё какая стрельба или всё было только с неба, было непонятно, только взорвалась вся земля и всё кругом загремело и почернело, меня как-то подбросило. Страха не было. Когда чувствуешь ответственность за других, то о себе забываешь. Я, согнувшись, кинулся назад к своим окопам. Вдруг левую руку дёрнуло в сторону и по всему телу прошло электричество. Я упал, но сразу поднялся и добежал до большой воронки. В неё прямо прыгнул. Левая рука попала во что-то горячее, а правая оперлась на винтовку. Я осмотрел левую руку, из ладони торчали белые головки костей, кровь как будто и не текла. Удар был тыльную часть кисти, и все кости были вывернуты на ладони, а рука запачканной чем-то тлеющим на дне воронки. Рядом со мной оказался и мой спутник. Я всегда ему говорил, чтобы при бомбёжке выбирал большую воронку, два раза в одно место бомбы не попадают. Я достал индивидуальный пакет, стал перевязывать рану. Грохот прекратился, гул самолётов сначала удалился, а потом снова начал нарастать. Самолёты после бомбометания возвращались и обстреливали местность из пулемётов. А я этого во время бомбежки не заметил. Опасность миновала, а рука заболела по-настоящему, отдавало даже в плечо, повязка намокла от крови, а мой спутник всё-таки мне позавидовал: «Откровенно скажу тебе, счастливчик ты, но не теряй время, ищи скорей медпункт, а я посмотрю, живы ли наши. Не забудь сказать про нас там командирам, а то погибнем мы без всякой пользы». Я обещал ему и посоветовал послать нового связного. Было это 11 сентября 1941 года.

Медпункт я нашёл километрах в двух, мне сделали укол от столбняка, промыли рану, забинтовали, отправили в медсанбат. Я не хотел уходить, сказал, что обещал сообщить начальству о своих людях, оставшихся без связи, без пищи, а может быть и без воды, если бомба повредила колодец. Но меня заверили, что обо всём доложат. Несколько дней я лечился в медсанбате, а с 27 сентября по 15 октября 1041 года в эвакогоспитале 3387 ростовской области. После выздоровления я стал радистом. Сбылось предсказание Сталинградского штабника, мне дали переносную коротковолновую радиостанцию 6-ПК, и я держал связь из батальона с полком. Это был 389 стрелковый полк 176 стрелковой дивизии. Участвовал в жестоких боях, которые в сводках Совинформбюро именовались боями местного значения. Осенью 1941 года гибли тысячи наших бойцов, огневое превосходство было на стороне немцев, особенно тяжело было зимой.г. Бойцы поднимались в атаку, а ураганный огонь останавливал, залегали бойцы в снегу, много было раненых, обмороженных, убитых и закоченевших в снегу.

После разгрома немцев под Москвой заметно было какое-то облегчение и на других фронтах. Хотя и падала пехота перед встречным огнём, но уже более решительно и дружно вставала для новой атаки.

Весной 1942 года мы слышали уверенный рокот нашей артиллерии и звонкий голос «катюш» за нашей спиной, от чего и нам хотелось запеть. В эту весну даже была попытка организовать ансамбль голосистых солдат.

Командование южного фронта организовало курсы младших лейтенантов. На эти курсы направляли отличившихся в боях сержантов и старшин из всех воинских подразделений фронта. Занятия начались в г. Миллерово Ростовской области. Однако летом пришлось отходить под новым натиском немецких войск. После неудачной попытки взять Москву немцы решили обойти ее с юга, отрезать от источников нефти. Большая часть моторизованных войск шла на Сталинград, и не менее мощная - на Кавказ через Краснодар. В Краснодаре в то время было офицерское пулеметно-минометное училище, где учился мой брат Миша. С приближением фронта училище расформировали, а курсантам присвоили не офицерские звания, а сержантские. Вручили станковые пулеметы и отправили защищать Сталинград. С какой бы готовностью я заменил брата, мне 29 лет, а ему только 19. У меня год войны, два ранения, я опыт имею, а он новичок без всякого опыта. Но судьба распорядилась иначе. Он шел в пекло, а я пока уходил от горячих схваток, правда, с боями: в некоторых местах приходилось занимать оборону. Дошли мы до станции Мцхета (около Тбилиси) и там обучались до октября 1942г. В октябре я получил звание младшего лейтенанта и был направлен в 1169 стрелковый полк 340 стрелковой дивизии в г. Ленинакан Армянской ССР на должность командира минометного взвода. Здесь надо было обучать грузинских парней, только что призванных в армию. В моем взводе были ротные минометы калибра. Боевая техника, прямо скажем, не сложная. Мы ее изучили быстро. Заодно изучили и стрелковое оружие пехотинцев в виду того, что взвод минометчиков придан был стрелковой роте, действовать в бою должен выл рядом с пехотинцами или даже непосредственно из окопов и траншей пехоты.

Ребята во взводе были грамотные, ловкие, хорошо знали русский язык, особенно отличался один паренек, непохожий на грузина, был он не брюнет, а русый, даже ближе к блондину. Какой-то он был спокойный, уверенный, рассудительный. В каких жестоких боях я побывал со многими людьми, но имен и фамилий не запомнил, а этого парня помню до сих пор. Фамилия его была Домбадзе. К его помощи я иногда прибегал, когда замечал, что меня не поняли. Тогда он объяснял всем по-грузински. Через него я стремился создать доброжелательность, дружбу, сплоченность во взводе, взаимовыручку и взаимозаменяемость на случай выбытия кого-то из строя. Этого я добивался и своими рассказами о пережитом и увиденном в боях и, в первую очередь, тактическими занятиями. Поскольку боевая техника была простая, то главной задачей я считал отработку практических умелых действий в обороне, во время обстрела наших позиций или бомбежки, тактических действий при наступлении нашей стрелковой роты, к которой мы приданы. Выбор места, быстрота развертывания в боевые порядки, точность попадания в заданные цели. Тактические занятия проходили за городом Ленинаканом. Местность там высокогорная с довольно суровой зимой, что создавало неудобства и трудности, приближая учебу к обстановке, близкой к обстановке на фронте. Неподалеку от нашего полигона проходила граница с Турцией, в синей дымке виднелись острые крыши минаретов. Так время дошло до весны 1943 года. Я полагал, что к маю месяцу мы будем на фронте. Но к этому времени пришла группа молодых офицеров, которые после окончания курсов не имели практического опыта. Их оставили в дивизии, а из взводов и рот выбрали офицеров, имеющих боевой опыт, и направили в распоряжение фронта. Тут уж не трудно догадаться, что и я оказался в числе имеющих боевой опыт, позарез необходимых фронту.

В мае 1943 года я оказался в 1369 полку 417 стрелковой дивизии командиром минометного взвода. Взвод свой я нашел в непосредственной близости с пехотой. Присматриваться друг к другу не было времени. Бойцы отнеслись ко мне с уважением, когда узнали, что я был в боях с первого дня войны и в самую трудную зиму 1942-43 года, имел два ранения. Да и между собой они мало знали друг друга. Многие выбывали из строя, их заменяли подносчики мин, обучались в бою. Бодрость духа была высокая, немца не боялись, знали о победе под Сталинградом, на выстрел отвечали выстрелом. Смело обстреливали позиции немцев минами, потом прятались в ниши, ожидая ответного обстрела. Старались держать противника в напряжении. На флангах демонстрировали наступление. На нашем участке шла позиционная война, немцы не наступали, и мы пока тоже вели только обстрел. Зато обстрел был частым. Мины нам приносили, или мы сами носили ночью, а днем они у нас не залеживались. Однажды после наших залпов мы укрылись в нишах, немцы тоже постреляли и перестали. Я вылез из ниши и пошел по ходам сообщения. Поблизости стоял пулеметчик у пулемета. А немцы дали еще залп. Взрыв я увидел позади пулеметчика, осколком ему сорвало каску и часть черепа. А боец еще стоит, потом медленно повалился…

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЛУБЯНЦЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

7 июля 1943г я был ранен, сорвало осколком чашечку коленного сустава левой ноги. А было это так. Решили мы дождаться, когда начнут немцы, и ответить сразу, пока они находятся у минометов, не ушли в укрытие. Эффект получился поразительный, немцы как будто подавились. Мы дали несколько залпов, а противник молчал. Только после долгого молчания начался беспорядочный обстрел с дальних позиций. Им отвечали наши батальонные минометы калибра. Мы отсиживались в своих укрытиях-нишах. Ниша-это небольшое углубление в стене траншеи. Каждый выкапывал его себе сам как временное укрытие от огня противника. Во время обстрела я сидел в своем укрытии, поджав колени. Ниши делались неглубокие из-за опасения обвала траншеи, так что в нише пряталось только туловище, а ноги были вне укрытия. Одна мина разорвалась на бруствере почти напротив моей ниши, и меня ранило в левое колено. За мое пребывание около двух месяцев во взводе у нас потерь не было, наверное, потому, что была дисциплина. Была даже введена команда: «Взвод, по нишам!». И все, кто даже держал мину в руке, не успел опустить в ствол миномета, разбегались. Я ввел эту команду, чтобы уберечь взвод от потерь, сам и выбыл раньше всех. Такова ирония судьбы. Но я заверил ребят, что подлечусь и быстро вернусь. Ранение-то легкое. Лечился я в АГЛР №3424 (Армейский госпиталь легкораненых) с 9 по 20 июля -11дней. Госпиталь располагался на лужайке в парусиновых палатках. Мне накладывали повязки со стрептоцидом, было сильное нагноение, осколок подрезал снизу под чашечкой коленного сустава, и вовнутрь сустава набилась грязь. 20 июля я выписался из госпиталя и вернулся на передовую, но пробыл только два дня. Какая-то соринка осталась в глубине сустава и дала нагноение. Долечивался я с 23 июля до 5 августа в своем медсанбате, который назывался 520 отдельный медико-санитарный батальон. Тут я пробыл уже 14 дней, зато вылечился окончательно. 6 августа я опять был на передовой.

12 августа меня и командира стрелковой роты, к которой был придан наш минометный взвод, вызвали в штаб батальона. Мы пошли по зигзагообразным ходам сообщения в тыл, а на обратном склоне пошли по открытой местности. Это место с позиций противника не просматривалось. Через некоторое время впереди нас разорвался снаряд, а через минуту грохнул еще один взрыв позади нас. «Похоже на пристрелку, -сказал я. - Давай бежим!» Побежали к тому месту, где был первый взрыв. И точно, загрохотали взрывы почти на наших пятках. Мы упали, и у меня, как всегда при ранениях, все тело пронзило электричество. Обстрел больше не повторился. Видимо, противник заранее пристреливал местность для заградительного огня, на случай появления наших танков. Я был ранен осколком теперь уже в правую ногу, насквозь пропороло бедро чуть ниже ягодицы. Для перевязки использовал индивидуальный пакет, дошел до медпункта а там был отправлен в эвакогоспиталь 5453 в станицу Белореченскую Краснодарского края. В офицерской палате все шутили надо мной: вот, где, мол, Гитлер искал сердце-то у тебя! Я отвечал, что и сам немцам большей частью под зад поддаю, у меня минометы ротные, калибра, мины рвутся понизу. Лечился я здесь с середины августа по сентябрь 1943 года.

В октябре 1943 года я стал командиром минометного взвода в 900 горнострелковом полку 242 стрелковой дивизии. Во взводе оказались сибиряки, пожилые люди, лет на 10-15 постарше меня, а мне тогда было 30 лет. Их надо было обучать, чем я и занялся на Таманском полуострове. Занятия проходили успешно, мы нашли большое количество брошенных немцами мин, которые можно было использовать для стрельбы из наших минометов, только летели они на меньшее расстояние, чем наши мины (калибр их на меньше наших). Да и своих мин было у нас достаточно. Так что для практических стрельб был большой простор. По утрам мои охотники сибиряки постреливали уток из автоматов. Утки приплывали ночевать к берегу. В декабре 1943 года мы переправились с Таманского полуострова на Керченский полуостров. Переплывали пролив под огнем противника. Керченский пролив непрерывно подвергался обстрелу дальнобойной артиллерией немцев, снаряды рвались и далеко от нашего бота, и близко, но мы переплыли пролив благополучно. Там наши войска уже занимали плацдарм шириной около и глубиной до 4км. Под этим участком были огромные каменоломни. Здесь до войны были большие разработки камня-ракушечника, шла распиловка его электропилами, был электрический свет, были такие хода, по которым от Керчи до Феодосии можно было проехать под землей на автомашине. Теперь эти хода были завалены. Сейчас здесь, под землей, накапливались войска для решительного удара.

В подземелье мы спускались с зажженным телефонным кабелем, а там, в закутке, у нас был светильник-коптилка из патрона артиллерийского снаряда.

Отсюда мы выходили на боевые позиции ночью, а когда нам приходила смена, мы возвращались в свои каменоломни. Сибиряки восхищались природой Крыма, говорили, что здесь не надо никакого дома, можно всю зиму жить в палатке или шалаше. Я, однако, не был в восторге от этого курорта, простудился, и не мог громко говорить целых три месяца, что пробыл на Керченском полуострове. Находясь на боевых позициях, приходилось терпеть неудобства от ненастной погоды. Снег с дождем в сочетании с пронизывающим ветром создавали на нашей одежде ледяную корку. Это уже было добавкой к пулеметным ливням, разрывам снарядов и бомб. Послабление в климатических неполадках мы почувствовали в середине марта 1944г.

Однажды, возвращаясь с боевых позиций в свое пещерное убежище, я увидел девочку лет 10-11. вышедшую из катакомб на солнышко. Мне она показалась просто прозрачной, лицо белое-белое, синие прожилки на тонкой шее. Поговорить не удалось, приближалась вражеская авиация, и мы поспешили вниз, а там, в темноте, она исчезла. Зашел я к командиру стрелковой роты, к которой был придан наш минометный взвод, а он меня удивил новостью: старшина его роты принес в котелке парное молоко. Оказывается, по соседству есть жители, и даже живая корова в подземелье.

Так мы и воевали целых три месяца. Мы обстреливали немецкие окопы, они нас угощали тем же. Были и убитые, и раненые. Однажды в пополнение прибыл молоденький младший лейтенант. Дали ему взвод автоматчиков. Первое время я водил его на боевые позиции вместе с его взводом автоматчиков. Я хорошо изучил дорогу и предупреждал, чтобы шли один за другим, не отклонялись ни на шаг в сторону, а то у меня был случай во взводе, когда один солдат отклонился на шаг или два и подорвался на «хлопушке», сброшенной ночью с немецкого самолета. Кроме него получили ранения двое других, даже шедших правильно. Младший лейтенант был новичком на фронте, на каждый свист пули пригибался. Я ему говорил: «Не кланяйся каждой пуле, раз она просвистела, значит, уже пролетела мимо. А ту, которая окажется твоей или моей, мы не услышим. Она вопьется раньше звука». Автоматчиков назначали в боевое охранение. Как-то раз пошел и сам младший лейтенант с группой своих автоматчиков. К своему удивлению, он услышал русскую речь в немецком окопе. Это так его возмутило, что он схватился за гранату, угрожая бросить ее в окоп противника. Но стоящий рядом боец удержал его, сказав, что в дозоре шуметь нельзя.Младший лейтенант так растерялся, что вместо броска прижал гранату к животу. Раздался взрыв. Молодой офицер погиб, был ранен и тот, кто удерживал его от броска. Это был урок, как не надо действовать в пылу гнева, и как не надо вмешиваться в действия соседа, не вникнув в суть обстановки. Предохранительная чека гранаты была уже выдернута. Вообще уроков было много. Вот подрыв на «хлопушке» в моем взводе – тоже урок.

22 марта 1943 года было назначено наступление наших войск на позиции противника. Говорили, что командует операцией Андрей Иванович Еременко и Климент Ефремович Ворошилов. Все заняли свои места. Мы, ротные минометчики, вместе с пехотой, батальонные на некотором расстоянии позади нас. Мои сибиряки медвежатники заметно тушевались, все спрашивали меня, где я буду во время боя. Я им объяснял, что из окопов выйдем вместе, я даже раньше их. Кричать и командовать будет бесполезно, делать надо как я, а пробег до окопов противника надо сделать без остановки, сразу там открывать огонь, согласуясь с пехотой, занявшей позиции первыми.

Началась артиллерийская подготовка. Потом по сигналу ракеты вышла из окопов пехота и автоматчики. Враг очень скоро обрушился ответным огнем. Как будто нисколько не был подавлен нашей артподготовкой. Может быть, и заметили это с командного пункта Еременко и Ворошилов, но изменить ход событий уже никто не мог. Баталия началась и пошла, как было задумано. Пехота скрылась в дыму разрывов. Следующими поднялись в сотне метров от нас бойцы ПТР с длинными противотанковыми ружьями. Это и сигнал для нас. Мы, как было условлено, поднялись вровень с петеэровцами. Бежали к окопам, которые заняла наша пехота. Но обстрел был такой сильный, что в сплошных разрывах и дыму ничего не было видно. Минометчик ближайшего ко мне расчета был ранен в лицо, прострел был в одну щеку с вылетом в другую щеку. Он начал кружиться на одном месте. Я снял с него миномет и толкнул его в сторону окопов, из которых мы вышли. Сам побежал дальше, сделал несколько прыжков и упал, как-будто что под ноги попало, а по всему телу прошло электричество. Понял, что ранен. Боли не было, я вскочил и опять побежал. Заметил, что боец с коробкой мин за плечами удалился вперед. Меня опять подсекло повыше колена левой ноги. Я упал рядом с большой воронкой. Немного спустился в нее, полежал. Потом хотел подняться, но не смог, резкая боль в щиколотках обеих ног не дала встать. Решил подождать пока утихнет или удалится грохот огня. Подумал, как теперь смогу передвигаться. Сел и на руках приподнял туловище, руки переставил назад и сидя подтянулся. В пятках ног появилась боль. Но небольшая, терпеть можно. Потом лег на живот, приподнялся на руках, но протащиться вперед не смог, боль в щиколотках резкая. Попробовал на боку, получилось легче. Так и остался полежать на правом боку. Показалось мне, что грохот утихает, незаметно для себя заснул. Через какое-то время пришел в себя от резкой боли в щиколотках обеих ног. Оказалось, что меня втянули в траншею два наших санитара и ушибли ноги. Хотели снимать сапоги, но я не дался. Тогда голенище разрезали. У правой ноги рана была в передней части голени, а у левой ноги было две раны, одна рана сбоку ноги. А вторая сзади, в ногах что-ли мина разорвалась? Мне и показалось как-будто я споткнулся обо что-то во время ранения. Еще дополнительно левая нога была ранена пулей повыше колена: аккуратная дырка справа, и побольше отверстие на выходе пули с левой стороны ноги. Все это мне забинтовали. Я спросил, кто меня приволок сюда, к окопам? Оказалось, что никто меня не тащил, сам добирался. Но через бруствер окопа перевалить не смог, только руки положил на бруствер. Когда меня втащили в траншею, я и опомнился. Теперь после перевязки один санитар взял меня на «кукорки» и понес в медпункт. Там сделали укол от столбняка и отправили уже на носилках к переправе Керченского пролива. Потом в трюме небольшого бота меня вместе с другими ранеными перевезли на Таманский полуостров. Тут, в огромном сарае, была операционная. Меня переложили с носилок на матрац, принесли большую стеклянную банку с прозрачной жидкостью и стали мне ее вливать. После этого вливания меня стала трясти лихорадка. Все тело подпрыгивало на матраце. Я хотел сжать зубы, удержать дрожь, но не мог, все тряслось. Хоть упасть я не боялся, матрац лежал прямо на полу, через некоторое время дрожь прекратилась, меня взяли на операционный стол, удалили осколки из раны, забинтовали и отправили на лечение в госпиталь. Это оказался тот самый эвакогоспиталь 5453, в котором я лечился по предыдущему, четвертому ранению. Врач Анна Игнатьевна Попова приняла меня как родного. Она, должно быть, запомнила меня по тем позорным позам, когда я показывал ей голый зад во время перевязок. Тогда она всякий раз шутливо спрашивала: «Да кто это у меня?» И я тихо называл свою фамилию. Сейчас я уверенно доложил ей, что мое ранение (пятое во время войны) теперь вполне достойное настоящего воина, и не будет причин для насмешек в офицерской палате. На этот раз лечился я долго, с марта месяца до июня, и выписался, прихрамывая на правую ногу.

В июне был направлен в г. Ростов в 60 ОПРОС СКВО (60-й отдельный полк резерва офицерского состава Северо-Кавказского военного округа). Пробыл там до ноября 1944 г., а 1 ноября снова пришлось лечиться в госпитале 1602: открылась рана. Пролежал до 30 ноября. В декабре меня направили в Сталинград, в 50 запасной полк 15-й стрелковой дивизии. Так, после тяжелой, мучительной трепки, после пяти ранений, я стал штабником наподобие того, который отправлял меня в 894 стрелковый полк в 1941 году. Должность моя была - командир маршевой роты, звание – лейтенант. Я формировал и отправлял на фронт маршевые роты. Сталинград был не похож на тот красивый город, который был в 1941 году, лежал в развалинах.

Там я и встретил ДЕНЬ ПОБЕДЫ 1945 года.

12 января получил назначение в Астраханский областной военкомат на должность помощника начальника общей части по секретному делопроизводству.

7 августа был уволен в запас.

В огне сражений погиб мой брат Николай в битве на Курской дуге, а в обороне Сталинграда участвовал мой брат Михаил. Он был ранен. Лечился в госпитале в городе Вольске Саратовской области. После лечения участвовал в боях при форсировании Днепра. Оттуда прислал письмо маме: «Готовимся к форсированию Днепра. Если останусь жив, побреюсь первый раз в жизни». Это было летом. Больше писем от него не было, а пришло извещение о его гибели, а было ему в то время только 20 лет.

Как я остался жив – сам удивляюсь!

В.С. Боклагова

22 июня 1941 года верховой посыльный из Большанского сельсовета известил нас о начале войны, что фашистская Германия без объявления войны напала на нашу Родину.

На второй день многим молодым мужчинам вручили повестки. Начались проводы всем селом с гармошками, песнями со слезами на глазах. Активисты давали наказы защитникам Родины. Не обошлось и без дезертирства.

Фронт приближался все ближе и ближе к Чернянке. Все школы закрылись, учеба прервалась. Я закончил всего шесть классов, началась эвакуация техники и скота на Восток, за Дон.

Мне с напарником Митрофаном поручили отогнать за Дон 350 голов колхозных свиней. Оседлали лошадей, набрали сумку продуктов и погнали Волотовским грейдером, догнали до села Волотово, поступило распоряжение передать свиней сельскому Совету, а самим вернуться домой.

Началось отступление наших войск по Большанскому шляху и Волотовскому грейдеру, шли наши солдаты изморенные, полуголодные с одной винтовкой на троих.

В июле 1942 года фашисты оккупировали наше село. Танки, артиллерия, пехота лавиной двигались на Восток, преследуя наши войска.

Оккупация

Немецко-фашистские войска запомнятся мне на всю жизнь.

Фашисты не щадили никого и ничего: грабили население, забирали скот и птицу, не брезговали даже личными вещами нашей молодежи. Ходили по дворам жителей, расстреливая домашнюю птицу.

Рубили деревья, яблони груши для маскировки своих автомашин, заставляли население копать окопы для своих солдат.

У нашей семьи фашисты забрали одеяла, мед, кур и голубей, вырубили вишневый сад и сливы.

Немцы своими машинами топтали картофель на огородах, уничтожали грядки в подсобных хозяйствах.

Особо нагло орудовали белофины и украинские бендеровцы.

Нас выселили из дома в погреб, а в нем поселились немцы.

Передовые немецко-фашистские войска стремительно двигались на Восток, вместо их наехали модъяры, которые назначили старостой села Лаврина, а его сына – полицаем. Начался отбор молодежи для работы в Германию.

В эти списки попали и мы с сестрой Настенькой. Но мой отец откупился у старосты медом, и нас вычеркнули из списка.

Всех людей от малого до старого заставили работать в поле. Семь месяцев оккупанты орудовали в наших краях, пороли ремнями всех, кто уклонялся от рабского труда, подвешивали на перекладинах назад руками. Ходили по селу, как разбойники, стреляли даже дикую птицу.

Немцы застали одну девушку в поле, которая шла из Чернянки в Малый Хутор, и в зимнее время насиловали её в скирде до смерти.

Всех жителей Малого Хутора насильно заставляли работать на Волотовском грейдере по очистке его от снега.

Освобождение

В январе 1943 года, после полного разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, героическими воинами Красной Армии был освобожден Малый Хутор.

Наших воинов-освободителей жители встречали с радостью, с хлебом солью, солдаты и командиры были хорошо одетые, все в белых полушубках, в валенках и шапках, вооруженные автоматами, по Волотовскому грейдеру шли колонны танков. Роты шли колонами с гармошками и песнями.

Но эта радость была частично омрачена большими потерями наших войск под Чернянкой, на кургане, где сейчас находится сахарный завод. Наша разведка не смогла обнаружить притаившихся фашистов с пулеметами на чердаках Чернянского завода растительных масел, и наши войска шли строями в сторону Чернянки, надеясь, что там нет немцев, а фашисты прицельным огнем косили наших солдат и офицеров. Потери были большими. Все дома в Малом Хуторе были заселены ранеными солдатами и командирами.

В нашем доме размещались 21 солдат и офицеры, один из них скончался в нашем доме, остальных увезли в медсанбат.

Мобилизация на фронт

Мобилизация на фронт ребят 1924-1925 годов рождения, которые не успели уйти за Дон с нашими отходящими войсками, и были перехвачены немецкими мотоциклистами, началась сразу после освобождения Чернянского района от немецко-фашистских захватчиков.

25 апреля 1943 года призвали в армию и подростков 1926 года рождения. Мне тогда исполнилось 16 лет и 6 месяцев. В это же время мобилизовали отца для рытья окопов для наших войсковых частей.

Мои родители набили мешок куличами, обваренным мясом и крашеными яйцами. Мы с младшим братом Андреем погрузили продукты на тачанку и рано утром на рассвете отправились в Чернянский райвоенкомат.

Но не тут то было, доехали до крутого яра, что за селом Малый Хутор, где на поле от оврага до Чернянского кургана размещались склады немецких снарядов, эти склады разбомбил немецкий самолет, снаряды массово стали взрываться, а осколки падали дождем на дорогу, по которой мы шли на сборный пункт.

Пришлось изменить наш маршрут движения, пошли Морквинским оврагом, добрались благополучно до военкомата, вдруг налетели немецкие самолеты.

Военком распорядился, всем допризывникам пешим добраться до города Острогожск, там погрузиться в вагоны-товарняки и добраться до города Мурома, где находился пересыльный пункт.

На рассыльном пункте

На рассыльном пункте в городе Муром прошли начальную военную подготовку и приняли Военную Присягу. Изучали 45-ти миллиметровую полевую пушку. После прохождения начальной военной подготовки и принятия присяги нас начали рассылать по воинским частям.

Питание на пересыльном пункте было очень плохое, тарелка супа с двумя горошинами, кусочек черного хлеба и кружка чая.

Я попал в 1517 передвижной зенитно-артиллерийский полк, перед которым стояла задача отражать массированные налеты вражеских самолетов на Горьковский автозавод, который давал для фронта автомобили-полуторки.

Зенитчики дважды отразили налеты самолетов, после чего немцы уже не пытались бомбить автозавод.

В это время к нам на батарею приезжал командующий военным округом полковник Долгополов, который здесь же у орудия присвоил мне звание старшего солдата-ефрейтор, с этим званием я завершил весь свой боевой путь до конца войны, вторым орудийным номером – заряжающим.

Перед отправкой на передовую я вступил в Ленинский комсомол. Комсомольский билет мы носили на груди в пришитых карманах с нательной стороны гимнастерки и очень гордились им.

На передовой

Через месяц нас снабдили новыми американскими 85 миллиметровыми зенитно-артиллерийскими орудиями, отгрузили в эшелон и поездом повезли на фронт для прикрытия передовых позиций от налетов фашистских самолетов и танков.

На пути следования наш эшелон подвергся налетами фашистских самолетов. Поэтому пришлось добираться до Пскова, где находилась передовая своим ходом, преодолевая множество речушек, мосты через которые были разрушены.

Добрались до передовой, развернули свои боевые позиции, и в эту же ночь пришлось отражать большую группу вражеских самолетов, бомбивших наши передовые позиции. В ночное время выпускали по сто и более снарядов, доведя стволы орудий до раскала.

В это время погибли от вражеской мины наш комбат капитан Санкин, тяжелое ранение получили два командира взвода и погибли четыре командира орудия.

Мы их похоронили здесь же на батарее в бурьянах близ города Пскова.

Двигались вперед, преследуя фашистов вместе с пехотой и танками, освобождая города и села России, Беларуссии, Литвы, Латвии и Эстонии. Войну закончили у берегов Балтийского моря у стен столицы советской Эстонии Таллинне, где и давали салют Победы орудийными залпами из боевых орудий.

Я салютовал из 85 миллиметрового орудия десятью боевыми и 32 холостыми снарядами.

Салютовали все воины из своего штатного оружия, из орудий, из карабинов, из пистолетов. Ликование и радость была в течение всего дня и ночи.

В нашей батарее служило много чернянцев: Мироненко Алексей из села Орлика, Илющенко из Чернянки, Кузнецов Николай из с.Андреевка, Бойченко Николай Иванович и Бойченко Николай Дмитриевич из с.Малый Хутор и многие другие.

В нашем орудийном расчете было семь человек, из которых – 4 чернянца, один – белорус, один украинец и одна девушка – татарка.

Жили в сырой землянке у орудия. В землянке под полом стояла вода. Огневые позиции меняли очень часто, по мере передвижения переднего края наземных войск. За два фронтовых года меняли их сотни раз.

Наш зенитно-артиллерийский полк был передвижным. Отступать не приходилось. Все время с боями двигались вперед и вперед, преследуя отступающих гитлеровцев.

Моральный дух солдат и офицеров был очень высок. Лозунг был один: «Вперед на Запад!», «За Родину», «За Сталина!» Разгромить врага,– таков был приказ.И зенитчики не дрогнули, били врага днем и ночью, давая нашей пехоте и танкам двигаться вперед.

Питание на фронте было хорошее, давали больше хлеба, сало-шпик и американскую тушенку, по 100 грамм спирта.

Наш полк на своем счету имел сотни сбитых вражеских самолетов, отражал яростные атаки, вынуждая их возвращаться восвояси, не выполнив боевую задачу.

После окончания войны меня направили в учебную роту по подготовке младших командиров Советской Армии. Через год после окончания учебы мне присвоили воинское звание младший сержант и оставили в этой же учебной роте командиром отделения, затем помощником командира взвода, присваивали воинские звания сержант, старший сержант и старшина, одновременно был комсоргом роты.

Затем нас направили в войска ВНОС (воздушное наблюдение оповещение и связи), которые располагались вдоль берега Балтийского моря на 15 метровых вышках.

В то время ежедневно американские самолеты нарушали наши воздушные границы, я был тогда начальником радиостанции и радиолокационной станции. В наши обязанности входило своевременно обнаружить самолеты – нарушители границы и сообщать на аэродром для принятия ответных мер.

Служить пришлось до 1951 года.

Настоящее издание представляет собой перевод с немецкого оригинального издания «Stalins Vernichtungskrieg 1941–1945», опубликованного в 1999 г. F.A. Verlagsbuchhandlung GmbH, München. Работа Гофмана - взгляд крупного западногерманского историка на политику Советского Союза накануне и во время Второй мировой войны. В центре книги находится Сталин. На основе неизвестных документов и результатов новейших исследований автор приводит доказательства того, что Сталин готовил наступательную войну против Германии при подавляющем превосходстве сил, которую лишь ненамного опередило…

Война. 1941-1945 Илья Эренбург

Книга Ильи Эренбурга «Война 1941–1945» - первое за последние 60 лет издание избранных статей самого популярного военного публициста СССР. В сборник включены двести статей из полутора тысяч, написанных Эренбургом за четыре года войны - с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (некоторые из них публикуются впервые по рукописям). Памфлеты, репортажи, листовки, фельетоны, обзоры, вошедшие в сборник, писались в основном для бойцов фронта и тыла. Они печатались в центральных и местных, фронтовых, армейских и партизанских газетах, звучали по радио, выходили брошюрами…

Огненный шторм. Стратегические бомбардировки… Ганс Румпф

Гамбург, Любек, Дрезден и многие другие населенные пункты, попавшие в зону действия огненного шторма, пережили страшные бомбардировки. Обширные территории Германии были опустошены. Свыше 600 тысяч гражданских лиц погибли, вдвое больше - ранены или искалечены, 13 миллионов остались без крова. Уничтожению подверглись бесценные произведения искусства, памятники старины, библиотеки и научные центры. Вопрос, каковы же цели и истинные результаты бомбовой войны 1941–1945 гг., исследует генерал-инспектор пожарной службы Германии Ганс Румпф. Автор анализирует…

«Второй войны я не выдержу...» Тайный дневник… Сергей Кремлёв

Этот дневник никогда не предназначался для публикации. О его существовании знали единицы. Его оригинал подлежал уничтожению по личному приказу Хрущева, но фотокопии были спасены тайными сторонниками Берии, чтобы увидеть свет через полвека после его убийства. Очень личные, предельно откровенные (не секрет, что даже крайне осторожные и «закрытые» люди порой доверяют дневнику мысли, которые ни в коем случае не решились бы высказать вслух), записи Л.П. Берии за 1941–1945 гг. позволяют заглянуть «за кулисы» Великой Отечественной, раскрывая подоплеку…

Война в белом аду Немецкие парашютисты на… Жак Мабир

Книга французского историка Жана Мабира рассказывает об одном из элитных формирований германского Вермахта - парашютно-десантных войсках и их действиях на Восточном фронте в ходе зимних кампаний с 1941 по 1945 г Основываясь на документах и свидетельствах непосредственных участников событий, автор показывает войну такой, какой ее видели солдаты с «той стороны» фронта Подробно освещая ход боевых операций, он передает при этом всю тяжесть нечеловеческих условии, в которых они велись, жестокость противостояния и трагизм потерь Книга рассчитана…

ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ. НЕМЕЦКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ… Адольф Галланд

Воспоминания Адольфа Галланда. командующего истребительной авиацией люфтваффе с 1941-го по 1945 год, воссоздают достоверную картину боевых действий на Западном фронте. Автор анализирует состояние авиации воюющих сторон, делится профессиональными суждениями о технических качествах известных типов самолетов, стратегических и тактических просчетах в ходе военной кампании. Книга одного из самых талантливых немецких летчиков существенно дополняет представление о роли истребительной авиации во Второй мировой войне.

Стальные гробы. Немецкие подводные лодки:… Герберт Вернер

Бывший командир подводного флота нацистской Германии Вернер знакомит читателя в своих мемуарах с действиями немецких подводных лодок в акватории. Атлантического океана, в Бискайском заливе и Ла-Манше против английского и американского флота во время Второй мировой войны.

Дневник немецкого солдата. Военные будни… Гельмут Пабст

Дневник Гельмута Пабста повествует о трех зимних и двух летних периодах жестоких боев группы армий «Центр», продвигавшейся на восток в направлении Белосток – Минск – Смоленск – Москва. Вы узнаете, как воспринималась война не только солдатом, исполняющим свой долг, но человеком искренне симпатизировавшим русским и проявившим полное отвращение к нацистской идеологии.

В донесениях не сообщалось... Жизнь и смерть… Сергей Михеенков

Книга историка и писателя С. Е. Михеенкова представляет собой уникальный сборник солдатских рассказов о войне, над которым автор работал более тридцати лет. Наиболее яркие эпизоды, скомпонованные тематически, сложились в цельное, захватывающее повествование о войне Русского Солдата. Эта, говоря словами поэта, «с боем добытая суровая правда солдат» поразит читателя предельной откровенностью, обнаженностью души и нервов воина Великой Отечественной.

Записки командира штрафбата. Воспоминания… Сукнев Михаил

Воспоминания М. И. Сукнева, наверно, единственные в нашей военной литературе мемуары, написанные офицером, который командовал штрафбатом. Более трёх лет М. И. Сукнев воевал на передовой, несколько раз был ранен. Среди немногих дважды награждён орденом Александра Ленского, а также рядом других боевых орденов и медалей. Автор писал книгу в 2000 году, на закате жизни, предельно откровенно. Поэтому его воспоминания являются исключительно ценным свидетельством о войне 1911–1945 гг.

Кадры решают все: суровая правда о войне 1941-1945… Владимир Бешанов

Несмотря на десятки тысяч публикаций о советско-германской войне, ее подлинная история все еще отсутствует. Во множестве «идеологически выдержанных» сочинений политработников, генералов, партийных историков бесполезно искать ответы на вопросы о том, как и почему Красная Армия откатилась до Волги, как и почему были потеряны на войне 27 миллионов человек. Правда о войне даже через 60 лет после ее окончания, по-прежнему с огромным трудом пробивается через горы лжи. Одним из немногих отечественных авторов, пытающихся по крупицам воссоздать истинную…

От Заполярья до Венгрии. Записки двадцатичетырехлетнего… Петр Боград

Генерал-майор Петр Львович Боград относится к тем фронтовикам, которые прошли Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. Юношей, в начале жизненного пути, П.Л. Боград оказался в эпицентре жестокого противостояния. Удивительно сложилась судьба молодого лейтенанта, выпускника военного училища, 21 июня 1941 г. прибывшего по распределению в Прибалтийский особый военный округ. Вместе со всеми он сполна испытал горечь первых поражений: отступление, окружение, ранение. Уже в 1942 г., благодаря незаурядным способностям, П.Л. Боград был выдвинут…

Переписка Председателя Совета Министров… Уинстон Черчилль

В настоящем издании публикуется переписка Председателя Совета Министров СССР И. В. Сталина с Президентом США Ф. Рузвельтом, Президентом США Г. Трумэном, с Премьер-Министром Великобритании У. Черчиллем и Премьер-Министром Великобритании К. Эттли в годы Великой Отечественной войны и в первые месяцы после победы - до конца 1945 г. За пределами Советского Союза в разное время были опубликованы тенденциозно подобранные части вышеназванной переписки, в результате чего позиция СССР в годы войны изображалась в искаженном виде. Цель настоящей публикации…

Зеро! История боев военно-воздушных сил Японии… Масатаке Окумия

Масатаке Окумия, начинавший карьеру офицером штаба при адмирале Ямамото, и Дзиро Хорикоси, ведущий японский авиаконструктор, рисуют захватывающую картину действий японских военно-воздушных сил во время Второй мировой войны на Тихом океане. В повествовании приведены воспоминания и многочисленные свидетельства прославленных очевидцев о нападении японцев на Пёрл-Харбор, мемуары воздушного аса Сабуро Сакаи, вице-адмирала Угаки и дневники Дзиро Хорикоси о последних днях войны.

Легион под знаком Погони. Белорусские коллаборационистские… Олег Романько

В монографии рассматривается комплекс вопросов, связанных с историей создания и деятельности белорусских коллаборационистских формирований в силовых структурах гитлеровской Германии. На базе обширного исторического материала из архивов Украины, Белоруссии, России, Германии и США прослеживается процесс организации, подготовки и боевого применения белорусских частей и подразделений в составе полиции, Вермахта и войск СС. Книга рассчитана на специалистов-историков, преподавателей ВУЗов, студентов и всех, кто интересуется историей Второй…

Моя мать - Пинигина (Глухова) Мария Григорьевна 1933 г.рождения д. Вититьнево, Ельнинский р-н, Смоленская обл.

Её мать, моя бабушка - Глухова (Шавенкова) Александра Антоновна 1907 г.рождения д. Вититьнево, Ельнинский р-н, Смоленская обл., умерла в г. Иркутске 6 июня 1986г.

Её отец, мой дедушка - Глухов Григорий Свирьянович 1907 г. рождения д. Вититьнево, Ельнинский р-н, Смоленская обл., умер 11 ноября 1942г в госпитале.

Началась война. Отец ушёл, как и все мужчины в деревне, на фронт. Он умер в госпитале. Мы получили похоронку уже после войны и не одной фотографии отца у меня не осталось. Наш дом и деревню всю сожгли, одни угли остались, какие уж тут фотографии.

Делали запросы о месте захоронении, последний в 2012г., ответ один - не знаем.

С начала войны, где-то до октября месяца, мы в своей деревне не слышали звуков войны. И вот,вдруг, нам приказали выстроиться вдоль дороги и встречать немцев. Это было неожиданно. Мы не знали, что с нами будет. Одели все, что было, на себя. А было по 2-3 платья и то холщёвые, жили очень бедно. Нас выстроили рядами с обеих сторон дороги. Немцы ехали на мотоциклах и машинах, впереди себя держали автоматы, остановились рядом с нами и стали тыкать в нас и кричать «юдо», обошли все дома, переворошили всё сено, это они искали евреев, так говорили взрослые. А потом хватали поросят, курей, тут же готовили. Я запомнила крики, слёзы. Они у нас не задержались и сразу проехали дальше.

Через несколько дней приехали новые немцы, нас согнали в несколько домов на краю деревни. Сами они заняли большую часть наших домов.

Помню, у нас была русская печь, и немцы не могли её затопить. Привели нас с матерью в наш дом и заставили топить печь. А сами накидали сено в избе, смеялись и валялись на нём и кричали: «Москва гут, Сталин капут».

Днём нас заставили идти на площадку, немцы были в плавках, так как загорали, установили машину с рупором, включили музыку на немецком языке. Все должны были танцевать.Женщины сидели прижавшись друг к другу и молчали. Они стали тянуть их на танцы, но ничего не получалось, все боялись. Мы с ребятишками то же «припухли».

В следующий раз опять устроили танцы, впереди сидели офицеры, с кокардами. Меня заставили петь. Я пела частушки и приплясывала, а частушки были про войну, про немцев.

«У нас немцы стоят, костюмы зеленеются,

Своих жён побросали, на русских надеются»

Им переводили и они смеялись. А я не понимала, что это может быть опасно, несмотря, что я маленькая. Потом ещё несколько раз они заставляли меня петь частушки на улице, в другие дни. Но всё обошлось для меня и моей матери.

Всех жителей деревни под конвоем гоняли в баню, одежду сдавали в «жарилку», т.е. на обработку, потом немец нам детям головы мазал, а мы убегали. Обязывали уколы делать.

Но и эти немцы ушли, и мы перебрались опять в свой дом. Отец перед войной построил хороший большой дом, отца я совсем плохо помню. В доме была хорошая русская печь. За ней было много прусаков, это такие большие тараканы 4-5 см., но мы спали на ней. Топить печь сложно, дров не было. Лес из кустарников, пойдём с матерью за дровами, топор совсем тупой, вязанки из веток сделаем, мать на плечи положит и мне маленькую вязанку. Приходилось тащить. Эти веточки горели же минут 10. Мать часто плакала и молилась, стоя на коленях. Беда и выручка была корова, молоко всегда. Она у нас осталась, потому что бодалась и признавала только мать. Когда эвакуировали весь скот, она убежала в лес, её не моги найти, потом сама пришла домой, т.е к нам.

Немцам надо было чтобы на них работали, а старые люди и дети мешали им. Поэтому старых и малых с матерьми отправляли в Германию. Когда нам объявили об отъезде, я запрыгала от радости. В город хотелось ехать, прыгала и кричала « в шапочках будем ходить». Но когда взрослые закричали, я испугалась, мне стало страшно. Погрузили всех и нас в большую машину, т.е. маму, меня, тётю с сестрой и бабушку, ей было лет 90, сгорбленная и маленькая, в деревне ей остаться не разрешили. Оставляли только тех, кто мог работать. Ближе к ночи нас всех поселили в небольшой дом. Людей было много, со всех деревень собрали. Бабушка не могла идти, её немец на горбушке (спине) перенёс в дом. Когда все заснули, мы с матерью и ещё семей 5 сбежали. Бабушка и тётя с сестрой остались. Бабушка была глухая, стала бы плакать, причитать и убежать все не смогли бы, это я сейчас так думаю. Маме было очень тяжело. Потом говорили, что она всё звала мою мать - «Саша! Саша!»

Была зима, леса фактически не было, кустарники. В деревне нас ждали немцы, но в лесу не искали. Неделю жили в лесу, спали на ветках от ёлок. Мать меня будила, что бы я не замёрзла, заставляла ходить и прыгать. Когда кончились последние сухари, пришлось идти в деревню. Мать послала меня к тётке. Я очень боялась подойти к дому, там могли быть немцы. Стояла и плакала. Тётка меня увидела и стала прятать. Когда всё успокоилось, пришла мать. В деревне были уже другие немцы и поэтому нас не искали.

Я выглядела видимо старше своих лет, мне дописали 2 года, чтобы больше не увозили в Германию. Меня стали, как и других детей, гонять рыть для немцев траншеи. Детей заставляли рыть траншеи около метра в длину, высотой больше метра. Главным над нами был немец, он не давал отвлекаться, мы только и слышали: «Работай кляйн». Мне было 8 лет. Как то наши увидели, что дети работают и стали стрелять, чтобы нас разогнать. Мы с криками разбежались. На работу и с работы водили под конвоем, конвой - 2 человека, а взрослых гоняли копать блиндажи еще ближе к передовой. Они приходили позже с работ, чем мы.

Однажды всех выгнали из домов, взрослых ещё не было. Нас заставили идти по дороге, до другой деревни, это за 10 км. Мы не знали где наши родные, матери не было рядом, но со слезами пришлось идти. Поселили в дом, в нём можно было сидеть только на корточках, так много было людей. Уже поздно вечером прибежали наши родные. Всюду раздавались голоса, кричали имена, все искали своих родных.

Наши самолеты начали бомбить фашистов в нашей деревне Ветитьнево - это Ельнинский район, Смоленская область. Это была передовая. Немцы согнали всех в блиндаж, длина его метров 100, с правой стороны от входа полати, покрытые соломой, ширина их около 2-х метров. Мы с матерью не спустились в блиндаж. У нас была корова, она не отходила от матери, оставить её одну мы не могли. Еще семьи 3 остались под навесом. Была ночь, мы заснули. Рядом со мной бабушка и двоюродный маленький братишка, мама осталась рядом с коровой. Я проснулась от грохота и крика. Зажигательная мина упала совсем рядом, у меня слетел платок, осколком зацепило палец и оглохла, видимо контузило, ничего не слышала. Бабушка вся в крови, нога повреждена, глаза нет, позже она ослепла. Я побежала к матери. Она не может встать, ранена нога. Соседа убило. Немцы мать и бабушку увезли в госпиталь.

На подступах к нашей деревни всё было заминировано. Немцы ждали наступление именно здесь, в нашей деревне. Началась атака. Наши наступали, слышны взрывы от мин, поле же не разминировали. Потом уже «Катюши» ударили. Атаки продолжались. Мы все стояли, слушали и смотрели, со слезами на глазах. Деревня наша горела, огонь хорошо был виден. Немцы стали отступать.

Матери всё не было. Госпиталь был в соседней деревне. Деревню и дорогу бомбили. Я не стала ждать мать и побежала к ней прямо по дороге, не понимая, что могу погибнуть. До сих пор не пойму, как так получилось, как осталась жива. Снаряды разрывались со всех сторон, я неслась, т.е. бежала, ничего не видела вокруг, перед глазами была только мама. Увидела её совсем далеко, нога забинтована, на костылях. С божьей помощью мы вернулись в деревню, молитвы матери Бог услышал.

Деревня была сожжена и конечно наш дом. На земле было много убитых наших солдат, какой-то офицер ходил и на одежде искал адреса (в карманах, на воротничках), но большей частью ничего не находил и всех сбрасывали в яму. Мы с ребятишками бегали и смотрели за всем что происходит. Потом ещё долго находили солдат и закапывали их. Даже в огороде у нас, рядом с домом были могилы.

Была зима. Жить негде. Выкопали землянку, это комната под землёй, окно небольшое, сделали плиту, чтобы можно было сварить поесть. В землянке день и ночь горел фитиль, т.е. в бутылочку наливали керосин, и вставлялась, по-видимому, какая-то тряпочка скрученная. Всем пришлось жить в таких землянках, иногда зажигали лучинки. Корова так и осталась с нами, удивительно, что с ней ничего не случилось. Зиму мы пережили. Началась весна, все стало таять, глина поползла. Пришлось перебираться наверх, там были небольшие землянки расположенные рядом с дотом. Люди стали откапывать брёвна, т.е. разбирали блиндажи и строили избушки. У нас корова была вместо лошади, её запрягали и возили на ней всё, что нужно было для всех. Мужиков не было, все делали сами женщины и дети, строили без гвоздей конечно.

До войны я закончила 1-ый класс. А когда освободили наш район от немцев, все дети пошли в школу. В школу надо было ходить 5 км, учебники давали на 5-х человек, а из деревни я была одна и мне учебники не дали. Мать где-то мне нашла учебник на белорусском языке, многое не понимала в нём, но приходилось учиться.

Много мин оставалось на полях, много гильз. Мы с ребятишками бегали и собирали гильзы. 7 мальчишек погибли на минах. Мы к гильзам привязывали пёрышки, а чернила делали из сажи, которая была в ракетах. Поэтому были всегда грязные. Писали на книгах или на картоне, из которых делали снаряды, патроны.

Я очень хотела учиться, но мама говорила: «Я тебя не выучу». Все ребята шли в школу, а я сидела дома и плакала каждый день. А мать сказала, что меня в школу не взяли. Вот так я не закончила даже 5- ый класс. Пришлось и мне работать в колхозе, пахать, сеять, мне было 10 лет. Пахали на быках, я одна шла за быком, а в земле чего только не было - и снаряды, и черепа, и кости. Вот так началась моя трудовая деятельность, но в стаж моей работы это не включили. В то время я была ещё маленькой.

Со слов записала Трофименко Л.И. 28.02.2012г.

Прочитав эти воспоминания, моя подруга Ольга написала стихи, я прочитала их моей маме, которой в то время было уже 79 лет, а в войну было всего 8 лет.

Она опять всё вспоминала и рассказывала мне, и слёзы подступали к глазам. Вот эти стихи.

* * *

Война! В жизнь русского народа

Нежданной гостей ворвалась,

И в сердце болью взорвалась,

С собою принеся одни невзгоды.

Вокруг лишь боль, страдания и муки,

Мужчины уходили воевать,

Их долг святой - родную землю защищать.

В селе остались детские и женщин руки.

И сколько довелось им претерпеть,

Живя под немцами, не чувствуя защиты?

И постоянно видя рядом смерть?

И ведает лишь Бог, какие слёзы там пролиты!

Тяжёл был крест, ведь это каждый день на плахе,

Их всячески пытались унижать.

Как это трудно в постоянном страхе,

Остаться женщиной и веру не предать!

Их жизнь как подвиг, может не заметный,

Мы в памяти своей должны хранить.

Так будем же за них, живых и мёртвых,

Молитвы наши к Богу возносить!

За ту девчонку, что бежала под обстрелом,

С одной лишь мыслью - маму увидать,

И только матери молитва грела

И помогла ей невредимой добежать.

Но многие оставили там жизни нить,

Своих мужей, детей, здоровье, счастье,

Но душу русскую сумели сохранить,

Не допустив фашистам разорвать её на части.

(март 2012г. Ольга Титкова)

УДК 929

Recollections of a Russian Soldier: “It’s Frightfully to Die, but the People Had a Desire to Win the Victory”

Аннотация ◊ Интервью с участником Великой Отечественной войны Николаем Федоровичем Захаровым, взятое Лашой Отхмезури (Lasha Otkhmezuri) 30 мая 2010 г.

Ключевые слова : Великая Отечественная война, воспоминания, интервью, история СССР, персоналии, Н. Ф. Захаров.

Abstract ◊ This is an interview with a participant of the Great Patriotic War, Nikolay Fedorovich Zakharov, obtained by Lasha Otkhmezuri on May 30, 2010.

Keywords : the Great Patriotic War, memoirs, interviews, the history of the USSR, personalia, N. F. Zakharov.

Захаров Николай Федорович родился 20 октября 1923 года в д. Чеклё Лужского района Ленинградской области, призван в действующую армию в Ленинграде 5 ноября 1941 г.

- Когда для Вас началась война?

Война пришла сразу, в первые дни. После окончания ФЗУ в 1940 году я жил в Невской Дубровке и работал там на бумажной фабрике. В нескольких километрах от Невской Дубровки был дачный поселок Пески, где находился аэродром и размещались наши истребители. Его разбомбили, как на учениях. Без всяких помех немецкие самолеты образовали карусель, и по очереди друг за другом заходили на бомбометание. Странно было видеть, как прилетели и безнаказанно бомбят наш аэродром чужие самолеты. Сразу дошло: началась война, пришел сильный и беспощадный враг.

В начале сентября 41 года мы получили задание отправить в эвакуацию оборудование бумажной фабрики в Невской Дубровке. Погрузили, закрепили оборудование на платформах и отправили состав на восток. После окончания работ я с другом Сашкой Калистратовым вышел на берег Невы. Вдруг вижу, что на том берегу немцы раскатывают на мотоциклах. Говорю: «Сашка, смотри-ка немцы, давай удирать». Только вышли на дорогу к общежитию, новое приключение. Над нами медленно летал немецкий двухфюзеляжный самолет-разведчик, прозванный из-за этой конструкции «рамой». Увидел нас, снизился, чтоб получше разглядеть. Мы даже встретились глазами. Я подумал, что он улетает, а он решил нас убить. Вижу, самолет заходит на нас. Быстро побежали вперед, кричу: «Сашка, ложись в канаву», а сам отбежал и лег дальше. Летчик сбросил бомбу. Перелет. Потом был новый заход: снова сбросил бомбу, снова перелет. Отбомбился и улетел. Мы быстро добежали до общежития, собрали вещи и ушли в Ленинград. После войны я узнал, что Сашка погиб на фронте.

- Когда Вы были призваны в армию?

5 ноября 1941 года Володарским райвоенкоматом в Ленинграде во время блокады. Я жил тогда у дяди Коли и тети Паши, вместе с двоюродным братом Димой, а брата Степика, как только он окончил Герценовский педагогический институт, уже призвали в армию, присвоили звание младшего лейтенанта, дали взвод. Погиб он в Восточной Пруссии под Кёнигсбергом в феврале 1945 года. К тому времени он командовал штурмовым батальоном, был капитаном. Сейчас это поселок Рощино в Калининградской области. Дядя Коля устроил меня на железную дорогу: ремонтировал пути, менял рельсы, измерял расстояние между ними, чтобы не было аварии, обслуживал «горку», на которой поезда таскали вагоны, вагоны ударялись друг о друга, сцеплялись, мы составляли поезда, ехали дальше. Через две недели после того, как мне исполнилось 18 лет, получил повестку. Явился, осмотрели, сказали, прийти в военкомат на следующий день, взять с собой мешок, кружку, ложку. Уговаривал призваться и брата Диму. Говорю, давай, Дима, пойдем вместе, а ему дали бронь (он был электриком на железной дороге, считался квалифицированным рабочим), он отказался. Ну а через месяц, когда совсем туго стало в Ленинграде, призвали и его, отправили в лыжный батальон на финский участок блокады. Там он и пропал без вести в январе 1942 года. Зимой 41–42 гг. много погибших осталось непогребенными на поле боя, а родственникам писали, что пропал без вести.

- В какой род войск призвали?

Из нас готовили радистов, электромехаников и телефонистов.

- Сколько месяцев составляла подготовка?

Недолго. Месяц-два, иногда кажется, что несколько недель. Во время блокады не хватало солдат. Прошли ускоренные курсы, и на фронт. Центр подготовки был в Ленинграде, на улице Советской, в здании бывшего военного училища связи. Его эвакуировали в начале войны в тыл, но подготовка солдат на их базе продолжалась. Кроме специальных предметов, была строевая и боевая подготовка. Готовили очень напряженно. Занимались по десять часов. Преобладала боевая и техническая подготовка.

- Как выдерживали такую подготовку, ведь время было голодное?

Выдерживали. Другого выбора не было. Больше всего страдали от голодного поноса. Не держалась еда. Не успевали добежать до туалета. Старшина ругался: на вас кальсонов не напасешься. А что было делать? Ничего не поделаешь. Некоторые из-за голода ловили кошек и ели. Умирали. Ляжет боец после отбоя, а утром не встает. Так умер солдат, который спал надо мной в двухъярусной кровати. Утром не проснулся.

Училище связи, наверное, было отмечено на немецких картах как военный объект: бомбили нас каждую ночь. Как ночь, так начинается. Как-то пришли из убежища, легли спать, вдруг откуда ни возьмись прорвался одиночный самолет и сбросил пятисоткилограммовую бомбу во двор казармы. Всё затряслось, погас свет, посыпалась штукатурка, мы попадали с кроватей, распластались по полу. Конечно, если бы бомба взорвалась, мало кто остался бы жив.

После завершения подготовки нас направили в части, которые формировались для прорыва блокады на Невской Дубровке. Сначала нас привезли в лес, распределили по частям и отправили на форсирование Невы. Радиостанцию за плечи, автомат в руки - и на тот берег. Я как радист в лодке, кто на плоту, кто зацепился за бревно - на бревне, использовали все подручные средства. Трудно было вскарабкаться на берег. Немцы поливали его водой, превратив склоны в каток. Забирались по лестницам.

Наш фронт свою задачу выполнил, а Волховский фронт не дошел до нас несколько километров. Немцы усилили оборону, попытались оттеснить нас, мы навалились и снова вышли на оставленные рубежи. Потери были огромны, но прорвать блокаду не удалось. Там мы находились около месяца, окопались, держали оборону. Потом нас перебросили неподалеку под Красный Бор. Там нас разбили, потери были больше, чем на Невском пятачке. Из-за этого мы прозвали Красный Бор «Кровавым Бором». Когда нас вывели на переформирование, попал в госпиталь. Не мог раскрыть глаза из-за гноя. Халязное воспаление нижних век. Дважды делали операцию. После выздоровления был направлен на Ораниенбаумский плацдарм. Сначала переправили в Кронштадт, оттуда на лодках в Лисий Нос, далее в Ораниенбаум. На Ораниенбаумском пятачке я провоевал до января 44-го, когда под командованием генерала Федюнинского мы пошли в решающее наступление по полному снятию блокады Ленинграда. Там мне дали ефрейтора, уже после войны присвоили звание сержанта, сержантом пошел в военное училище. Никакой дополнительной военной подготовки перед присвоением нового звания не было. Давали звание за боевые заслуги, за успешные боевые действия.

- Получали ли вы подкрепления во время боевых операций?

На Невской Дубровке всё было подготовлено, стянуты резервы, были укомплектованы войска, артиллерия, но в условиях блокады пополнения не было: в строй могли возвращаться лишь раненые и больные после лечения. Первое пополнение появилось после прорыва блокады. Пришли сибиряки, уральцы. Здоровые, сильные ребята, друг за друга горой. Вместе с ними дошли до Нарвы, пошли на Таллинн, победу встретили в Пярну.

- Какие отношения были между солдатами, с командирами?

Самые хорошие, сейчас бы такие отношения между людьми, такие бы отношения в армии: товарищеские, дружеские, человечные, друг друга не обижали, помогали друг другу во всем. Командиром нашего отделения был сибиряк Александр Бубенчиков, обращались к нему не только как к командиру (товарищ сержант), но как к другу (Саша). В мирной жизни уже не было таких доверительных и надежных отношений.

- Были ли штрафбаты на ваших направлениях?

Знаю, что были, но не встречал. Операции с их участием готовили скрытно: штрафбаты выводили на передовую, за ними вставали заградотряды. Любопытных туда не пускали. Слышал то, что говорили о них: что дрались отчаянно, что у всех был один шанс - смыть вину кровью. Они это знали. Ничего особого в них не было: в бой шли те же самые солдаты и командиры, как и мы, только выбор у них был меньше, чем у нас. Просто уцелеть и одолеть врага в бою было мало. Или смерть, или ранение. Не знаю, были ли штрафбаты во время блокады.

Как? (Вопрос неожидан. )

- Какие чувства Вы испытывали к немцам?

В войне нет ничего хорошего. На фронте видишь врага, который пришел тебя убить. Если ты не убил его, он убьет тебя. Если убил, убегай в другое место, иначе по этому месту начинают работать пулеметы, бить артиллерия, минометы. Их нужно было бить и гнать с родной земли. Ненависть к ним была величайшая. Когда пошли в наступление, с их злодеяниями сталкивались на каждом шагу. Их жестокость не укладывалась в сознании. Зачем? Почему? Сожженные деревни, разрушенные города, убитые мирные жители, дети. А сколько страшных историй рассказывали уцелевшие очевидцы!

Впрочем, редко приходилось видеть врага лицом к лицу, всё больше на расстоянии. Когда рассматривали их вблизи, они производили странное впечатление: вроде бы нормальные люди, ведут себя обычно, но встретишь его с оружием - не поздоровится. Как-то во время наступления командир послал посмотреть, чист ли путь, по которому мы шли в наступление. Скрытно вышел на опушку леса, а там большой сарай, смотрю из этого сарая вышел один немец, второй, третий … Близко-близко. Сколько их там еще? Вернулся, доложил. Что было дальше, не знаю: боя не было. Или ушли до нашего прихода, или сдались в плен.

Без оружия немцы производили жалкое впечатление. Помню первых пленных немцев, взятых на Невском пятачке. Человек десять привели в наш блиндаж: на голову натянуты капюшоны, на сапоги надеты плетеные чуни, ходят - как будто переступают в кошелях, укутались поверх шинелей от мороза кто во что горазд, на некоторых были повязаны даже женские платки. Здесь же рядом наши раненые солдаты, стоны, кровь, и негромкий опрос переводчиками пленных: кто, откуда, сколько солдат в траншеях, какое вооружение, как настроение. После того как они отогрелись, их увели на правый берег.

- Кто принимал решения во время военных действий: командир или политработник?